植物体内有一种非常关键的特异性分子免疫蛋白,可抵抗病毒感染,叫做“RNA依赖性聚合酶(RDR1)”,而在哺乳动物和脊椎动物体内不存在该蛋白。之所以出现这种情况,是因为人类在不断进化的过程中,丢失了一些植物、细菌独有的系统,来保证物种的稳定性。

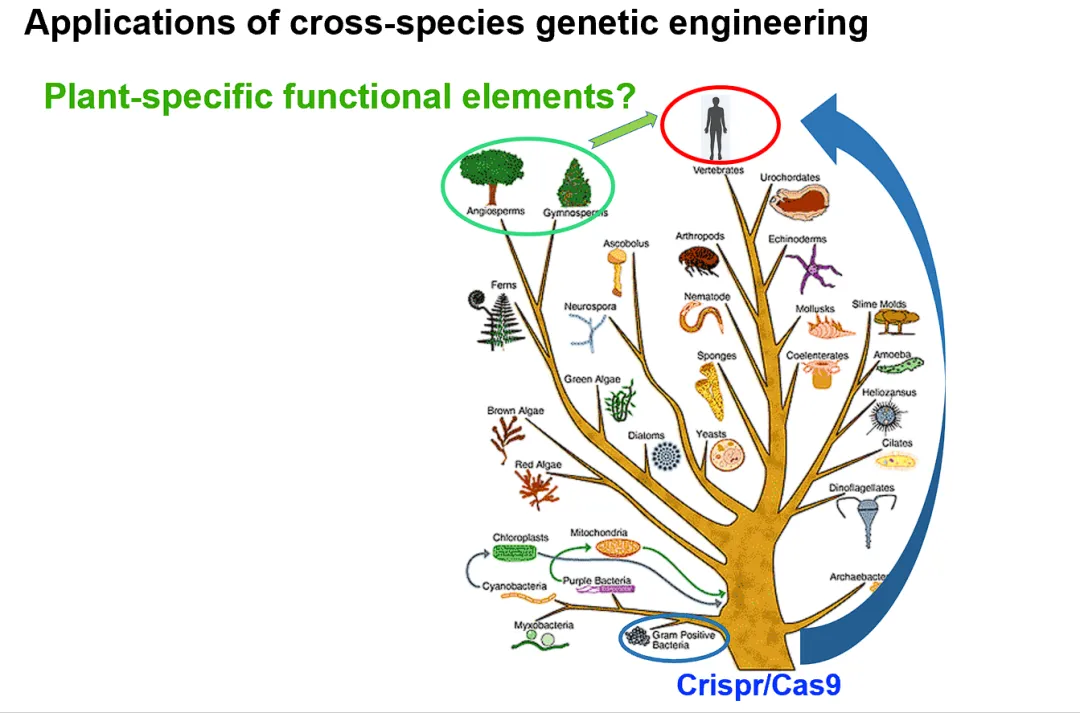

那么,究竟能不能反其道而行,借鉴生物工程学的手段,将植物中特异的免疫原件在哺乳动物细胞中进行基因工程改造,从而探索其在转化医学方面的一些应用?

基于以上问题,2018年,进入北京大学前沿交叉学科研究院开启博士阶段学习的齐烨与从事植物免疫相关研究的导师——北京大学生命科学学院和北大/清华生命科学中心教授杜鹏老师一拍即合,决定利用跨物种的逻辑和进化的思想,从植物的免疫机制出发,尝试在人体内重现植物中的免疫通路。

向着困难进发,争做领域第一人

跨物种基因治疗是一项极具挑战性的科研领域,如何在哺乳动物细胞中表达植物蛋白、解释植物蛋白抑制肿瘤的机制?如何将植物蛋白有效递送到肿瘤细胞?植物免疫通路在人体中尚无先例,没有人能回答这些问题。从选题之初,齐烨就明白,一切都得从零开始,“虽然植物免疫蛋白在植物学界已经研究了十余年,但是将植物免疫蛋白应用于人体,这还是第一次。”

在刚开始的研究中,齐烨遇到了很多问题,走了很多弯路,甚至实验一度停滞不前。但是他并没有因此退缩,而是积极利用北京大学前沿交叉学科研究院的资源,广泛与植物学、免疫学、生命科学等学科的老师深入探讨,在团队合作中汲取不同学科的智慧和方法。

在整个科研过程中,杜鹏教授不断鼓励齐烨要沉着应对,注重从科学理论中寻找突破。不一定每天要做很多实验,但是一定要花时间思考问题,在阅读大量文献、充分交流的基础上,以系统化的方法解决挑战。同时,他也非常认可齐烨的实力,“这个课题做起来很困难,但齐烨在科研上很有潜力、很有思路,最后把我们的每一个想法都实现得非常好。”

基于进化思想的跨物种药物研发示意图

基于进化思想的跨物种药物研发示意图

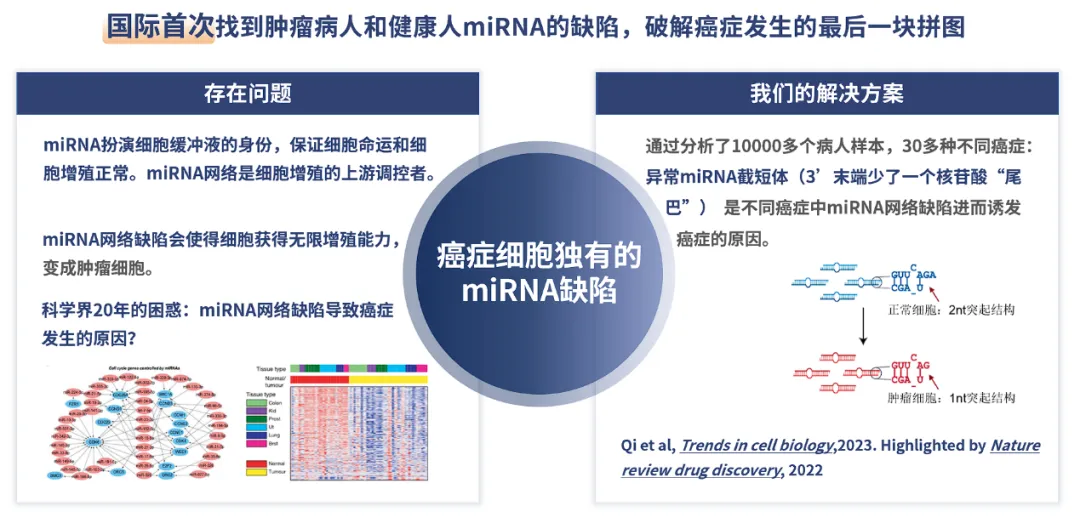

2022年5月26日,齐烨团队的研究成果最终在《细胞》(Cell)上发表。历经三年多,齐烨团队在植物蛋白修复miRNA缺陷的抗癌研究上取得了重大突破。项目根据植物免疫蛋白RDR1驯化肿瘤的原创性理论,结合成熟的基因载体,破解了肿瘤治疗中外源大分子递送难的关键问题,解决了传统抗癌药物中耐药性强、毒副作用大等技术难题。这是一项全球领先的源头创新成果,已被科技部列入颠覆性技术创新项目,并被学界认为是肿瘤治疗的前沿突破,为广谱抗癌开辟了新的可能。

齐烨(左5)与导师杜鹏教授(左4)在其毕业论文答辩会上合影

从实验室到市场,创新创业路上的多学科融合

很多人对于科研的印象是在实验室深耕,但齐烨选择了另外一条道路。

早在2022年,论文发表后,齐烨希望能够进行成果转化,就带领团队报名参加了中国国际大学生创新大赛。但是,由于缺乏商业知识,未能晋级。然而,这一挫折反而激励他走出实验室,通过大量的书籍学习和与行业专家的交流,积极学习企业管理和金融知识,不断积累商业化运作的经验。

在杜鹏教授和创新创业学院老师们的支持指导下,2023年,他带领团队卷土重来,6月,他带队参加由北京大学创新创业学院指导、北京大学学生创新学社主办的第四届首都高校创新创业大赛并斩获亚军,通过大赛获得了第一笔天使投资。12月,他参加中国国际大学生创新大赛(2023)总决赛并斩获冠军。“代表北大站在全国最顶级的创新大赛的领奖台上,我心中充满了沉甸甸的使命感和荣誉感。”

北京大学进化医疗“跨物种肿瘤基因治疗”项目荣获中国国际大学生创新大赛(2023)全国总冠军

进化医疗——跨物种肿瘤基因治疗的开拓者

项目提出的解决方案

项目的商业模式

虽然多年来一直从事基础研究,但杜鹏教授并不反对齐烨的决定。他表示,生命科学有两个出口,一个是深耕基础科研,做出一些诺奖级的发现,开创一个领域。另外一个是转化,转化是证明基础科研的重要途径。基础科研很重要,但是现阶段分子生物学到了瓶颈,要突破范畴非常难,转化这条路反而在短时间内更能实现。“科研本身不是单向赛道,近些年几乎所有的诺贝尔奖基础科研的突破都和转化挂钩,这是趋势和方向。”

但杜鹏教授也坦言,为了做转化去做转化,是不合理的。科研训练好,才是生物学专业学子优势所在,技术就是底牌。国际上很多投资,都是在投资科学家而非技术本身,因为科学家可以更新技术、纠错技术,所以博士期间还是需要培养一些偏向科研的能力和素养,培养好了再去做转化。在这方面,他也比较放心齐烨,“齐烨整体比较独立,自我驱动力很强。”

展望未来,从抗癌到多领域扩展

博士毕业后,齐烨选择继续在跨物种基因工程药物研发的赛道上深耕。

由齐烨创立的初创公司“进化医疗”,目前正在跨物种基因工程药物研发领域掀起新的浪潮。“进化医疗”项目计划在未来6到7年内完成该新药的临床二/三期试验并获得市场准入,目标是在国际市场上推出全球首款无明显耐药性的广谱抗癌药物,克服传统疗法的高毒性、低应答等缺陷,更为复发难治、无药可治的癌症提供了创新解决方案。初步实验数据表明,该抗癌药物的抑癌率超过80%,且无明显免疫原性与毒副作用,有望成为一种全新的抗癌疗法。

博士毕业后,齐烨选择继续在跨物种基因工程药物研发的赛道上深耕

2024年10月,习近平总书记在给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表回信中表示,“创新是人类进步的源泉,青年是创新的重要生力军。”作为给习近平总书记写信的参赛学生代表之一,齐烨内心充满了无限激动和感激,同时,他也感到肩上责任重大。

其实在创新大赛后,就有很多人联系齐烨,咨询身边的肿瘤患者是否能够使用他们的药物,这让他感到很强烈的使命感,指引他投身药物的源头创新。

“从理论的发现到药物的概念验证都是我博士阶段的成果,所以我就想要把全链条做好。”从理论创新到应用创新,再到生产创新,从0到1的全链条,源头创新伴随着很多风险,而做药更是一个长周期、高投入的研发过程。但齐烨表示,“在创业准备中就是要不断走出自己舒适区。”

不仅是肿瘤治疗,他的团队还计划探索基因工程药物在神经疾病、免疫和抗衰老领域的应用,在多个疾病领域开拓新的治疗方案。未来,他们希望开发出更多具有国际领先地位的创新药物,不仅满足中国市场的需求,也推动全球生物医药技术的发展。

正如齐烨所言:“在底层认知的挑战中寻找创新策略,这是我们科研的初心。”

来源 |《北京大学校报》第1684期第3版