编者按

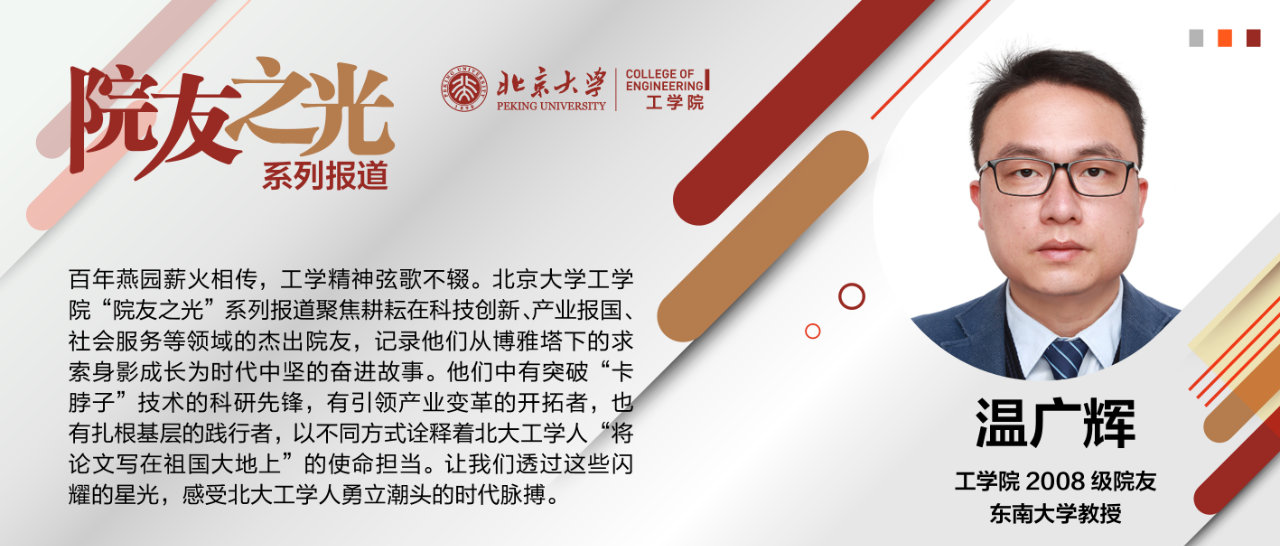

百年燕园薪火相传,工学精神弦歌不辍。北京大学工学院"院友之光"系列报道聚焦耕耘在科技创新、产业报国、社会服务等领域的杰出院友,记录他们从博雅塔下的求索身影成长为时代中坚的奋进故事。他们中有突破"卡脖子"技术的科研先锋,有引领产业变革的开拓者,也有扎根基层的践行者,以不同方式诠释着北大工学人"将论文写在祖国大地上"的使命担当。让我们透过这些闪耀的星光,感受北大工学人勇立潮头的时代脉搏。

近日,北京大学工学院院友会邀请温广辉院友回访母校交流座谈,回顾在校期间学习生活的点点滴滴,畅谈毕业后个人发展的心路历程,探讨有组织科研、新工科建设、人才培养等共同话题。

温广辉,现为东南大学首席教授、自动化学院副院长、中国指挥与控制学会副秘书长、江苏国家应用数学中心副主任,近年来面向国家“新一代人工智能”发展战略,以构筑我国群体智能研究的先发优势为使命责任,围绕智能感知、智能决策与智能控制开展科学研究与技术攻关,取得了一系列重要成果,获评第十八届中国青年科技奖,获得国家杰出青年科学基金资助,入选教育部国家级青年人才计划。

有实力的幸运——与北大力学的双向选择

2008年,温广辉院友从南京航空航天大学应用数学专业硕士学位毕业,随后选择进入北京大学力学系,攻读力学系统与控制专业博士学位。

温广辉院友表示,这一选择完全是“志趣”使然。“志”是他从小对北大深厚文化底蕴的向往,“趣”则是他对专业高度的兴趣。他如是说,“少时读史,书里说张良能'运筹帷幄之中,决胜千里之外',使我深深着迷,长大后恍然这就是运筹和控制。工学院设立的力学系统与控制专业,有控制对象、有应用场景,完全符合我的兴趣,因此决定自学课程、跨专业报考”。

重返校园与力学系老楼合影留念

那一年,温广辉凭借突出表现,成为力学系段志生教授通过统考统招方式唯一录取的博士研究生。对此,他至今都感到幸运。事实上,幸运表象的背后,是段志生教授对温广辉学术潜质的敏锐判断和充分认可。

强基础的学业——厚植于北大力学的基因

初入燕园,温广辉院友也曾醉心于“一塔湖图”的景致,但真正让他难以忘怀的是北大力学“厚基础”的培养理念。温广辉表示,“我在硕士期间已经有学术论文发表,原以为进来后可以直接做科研,但段老师却要求我在博士前两年学好基础课,把基本功打扎实”。温广辉选修了导师开设的系统与控制理论中的线性代数这门课,段志生教授齐整、优雅的板书和环环相扣的逻辑推导使他在课上一直保持专注;在参加黄琳院士、段志生教授组织的讨论班中,他踊跃参与讨论交流,并深刻感受到老师们看问题的入木三分正是源于深厚的积累。

受邀参加2024年世界青年科学家峰会,获颁第十八届中国青年科技奖

除此之外,课题组的浸染也在潜移默化间影响着温广辉的发展规划。他回忆道,“不仅是导师,力学系的其他老师也非常有耐心,愿意提供指导,师生之间的关系非常融洽。同学之间也很和睦,我跟师弟们相互监督,一起骑自行车上下学,大家都能保证每天10小时的自习时间”。努力、收获、感恩——温广辉选择用这三个词概括自己的“北大时间”。他表示,这段经历得益于导师的悉心培养,以及博士期间获得的赴香港城市大学陈关荣教授课题组交流的宝贵机会,并因此成为段志生教授和陈关荣教授联合培养的学生。

厚基础而谋长远。如今北大力学的教育理念也已内化为温广辉院友的育人理念,他表示,“在工学院领导班子推行"强基础"人才培养理念的指引下,我们在研究生阶段接受了系统的数理基础和工程原理训练。得益于这种扎实的学科基础培养,同窗们毕业后在科研创新及工程管理等领域都取得了良好的职业发展。”

零延迟的返程——让力学服务于国家战略

2012年,温广辉院友在北京大学取得博士学位,同年赴澳大利亚新南威尔士大学国防学院从事博士后研究。秉承追赶世界一流的想法出国开拓视野,但现实却打碎了他的滤镜:一方面,国内外同行在群体系统控制领域的发展态势基本处于并跑地位;另一方面,获得的工作也无法保证科学研究的自由度。几个月后,温广辉院友收到了东南大学复杂系统与网络科学研究团队的邀请,希望他能尽快回国任教。“我出国为学习先进技术,既然要回国,有机会就早点回”,温广辉如是说。

赴澳大利亚RMIT大学开展国际学术合作

某种意义上,东大与北大有很多相似之处。东大恪守“以科学名世、以人才报国”的理念,北大学子传承“眼底未明水,胸中黄河月”的星火,温广辉院友加入东大,也带去了北国燕园的血脉和基因...

以2017年获批国家优秀青年科学基金为分水岭,温广辉院友在东大的科研工作可以分为两个阶段。前一阶段是紧跟国际前沿的自由探索。在东大宽松自由环境的支持下,温广辉辗转中国香港、澳大利亚、卡塔尔等地开展国际交流与合作,与此同时保持了极高的科研效率。后一阶段是聚焦国家需求的协同攻关。在国家优青经费资助下,温广辉组建了一支稳定的科研团队,能够在兼顾前沿理论探索的同时,集中力量攻关无人系统、群体智能领域紧迫的科研任务。

在温广辉院友看来,后一阶段他真正融入了国家倡导的有组织科研。“读《大科学》这本书时,我不仅看到二战后世界科研中心由德国至美国转移的史实,更深刻意识到围绕重大理论、重大工程问题组织协同攻关、发挥群体智慧的重要性”,他说道,“而力学正是衔接理科与工科、直接服务国家战略的前沿学科,从两弹一星到载人航天,从空间站到大飞机,从过去到未来,力学都在发挥重要作用”。

有组织的科研——群体智慧激发群体智能

2023年,温广辉院友获批国家杰出青年科学基金,受到资助开展关于群体智能的研究。2025年元旦期间,央视新闻报道了北京大学工学院温广辉院友在“无人集群”领域的最新研究成果。在他看来,当前国家战略需要的群体智能不仅仅是控制智能体完成简单的编队任务,而是要解决传统协同控制算法所不能完成的复杂任务,例如,在极端环境下多智能体相互协同,实现高精度的追踪、博弈与对抗。群体智能就是要实现宏观任务层面的最优,理论上讲,个体最优往往不是群体最优。对此,温广辉及团队在理论层面不断探索,为个体、群体目标分别赋予权重,并找到最优参数,实现个体和群体“利益”的动态平衡。

受邀参加国家自然科学基金委员委主办的双清论坛

上述关于群体智能的朴素思想也在指引温广辉院友更好地组建团队。作为研究团队负责人,他会主动了解每名成员的优点,为每个人的任务执行调整“参数”,激发群体智能的智慧,使整个团队表现出的能力大于个体能力的简单加和;对于新入组的学生,给予宽松自由的环境让他去探索;对于青年教师,指导其树立追求原创的科研品味...

目前温广辉院友的课题组有两个研究小组,一个面向理论研究,一个面向工程开发,两个小组相互协同,共同瞄准群体智能发展目标。2023年以来,温广辉及团队在群体智能领域的进展喜人,正如央视的报道,“他们研究的新技术实现了无人舰群一键操控,就可以在水面上自动变换队形,协同作业”,“发现了传统无人机协同作业算法中的问题,利用数学技巧找到了性能比较好的矩阵,使算法得以精进”。

最推崇的品质——面对困难保持坚强刚毅

正如温广辉院友所言,有组织的科研需要解决的问题都是极具挑战的问题,解决这类问题需要科研人员在困难面前保持愈挫愈勇的韧性与再接再厉的毅力,这也是他对研究生的要求。在个人主页上,温广辉写道,“得天下英才而育之,是每位教师一生最大的乐事”。在他看来,研究生入学前的基本功、技巧性能力都是可以培养的,唯有对事业的执着以及自强不息的品质最终决定了一名研究生的潜质。

与毕业生及团队成员合影留念

温广辉院友就是最好的示例。在香港访问期间,他曾彻夜推导矩阵公式,预期前一天就应完成的工作迟迟没有结果,一度怀疑“自己是不是不适合做科研”。刚进行工程研究时,他尝试将激光雷达、组合导航模块、电机组装进无人自主装备样机,单独工况良好的零件集成后却故障频发。

回溯这些曾经的困境,温广辉院友认为:理论研究难免困苦,但办法总比困难多,多尝试几种方法总会有突破,当初那个理论难题只是一个高维矩阵特征向量求解有误卡住了他;工程问题要善用理科思维解决,集成后出现故障其实是因为电机高速转动干扰了组合导航模块的工作,经过多次分析,他发现将两者隔开一定的距离就能实现很好的效果。正如我国著名数学家华罗庚所说,“科学研究的过程,是曲折上升过程”,曲折是科学的内禀属性。

对母校的牵念——赓续传统创新发展

温广辉院友表示,至今他仍会参考北大图书馆推荐的书单,将阅读作为自己科研不顺时的充电站,像是《科学的历程》以及前文提到的《大科学》等。就像书单带来的链接,母校和校友间永远被真挚的情谊所连接,并通过多种方式相互影响、彼此促进...

受邀参加2024年中国科协青年科学家沙龙并做特邀报告

站在全体院友的新家新奥工学大楼前,温广辉院友平添了更多的感触:一是对学院长期坚持“厚基础,重前沿”的培养理念点赞,面向未来,他认为,当前AI发展得到了很大的关注,也许过几年再回头看,当下重视基础会有更大的收益;二是以兴趣为导向培养优秀的学生,会让学院、老师和学生“三方”受益,最终,会让社会受益。他认为,最好的传承就是让一部分最优秀的学生在大学里做老师,让他们秉承“思想自由、兼容并包”的理念去启迪学生,让他们遵循内心的兴趣去追求科学梦想;三是“以理启工”是新工科建设的重要途径,他认为,力学学科人才培养是有窗口期的,在本科期间多学理科课程大有裨益。

温广辉院友表示,近年来学院取得的发展有目共睹,在新的发展阶段,学院的发展更应适应时代需求,适应国家战略的需要,以他曾经就读的力学系统与控制专业为例,应聚焦国家重大战略需求开展人才培养与科学研究,同时把“厚基础”的理念传承下去,培养一批理科素养突出、具备工程能力的人才,为国家输送青年才俊。

在访谈的尾声,温广辉院友真情流露,“东大文化底蕴深厚,核心理念与北大相通,东大的学生也非常踏实,我的一些理念和想法很容易实现。因此,培养东大的学生就像在培养下一代的北大人,我常跟我的学生说,我们的血脉里是有北大基因的”。现在,温广辉院友组织的讨论班异常活跃,有时甚至辩论十分激烈,他会对学生讲,“要大胆地把问题理清楚,以前我就蒙荫于段志生老师组织的讨论班,讨论班自由活跃的讨论氛围令我终身难忘”。由此看来,温广辉院友的讨论班变换了空间,不变的是工学精神的传承。