从去年开始,跟北京的人大出版社渐渐变得熟悉,每个月都会收到他们的新书书目。而在最近一期的新书书目中,我意外地看到了一个熟悉的名字——李北方。说起来,跟北方大哥相识已经整整十二年。按照中国人传统的说法,十二年正是一轮回。借北方推出自己第一本书的时机,来回顾自己与他交往十二年岁月里的点点滴滴,个人认为很有意义。

北方新书的书名——“北大南门朝西开”本身就蕴藏着一个有趣的段子。北方在书的跋当中提到了他刚来北京时的转向感,总会把北大南门当做北大西门,这种转向感一直延续至今。在我的记忆里,则还有另一个跟方向相关的段子。记得刚跟北方认识没多久时,有一次几个朋友一起聚餐,约在成府路上的一家餐馆,一起赴约的清华毕业的哥们儿说,餐馆就在清华南门附近。可折腾了半天,我跟北方硬是没能找到这家餐馆。好不容易到达现场,北方一进门,就怒气冲冲地指责那哥们儿:“这地儿不是北大东门么?哪里是什么清华南门?”众人莞尔。

这个段子虽然是件小事,但也可以折射出接受了中国最好高等教育的知识精英阶层的撕裂感:不管是北大校友,还是清华校友,都习惯从自己熟悉的坐标、价值观和思想体系中,去探究这个世界的真相;而如果缺少对话和沟通,很容易变成了各自独立发展的自说自话。因此这样一个段子,仿佛成为了北方日后跟他诸多的同行、好友渐行渐远,最终分道扬镳的一个隐喻。

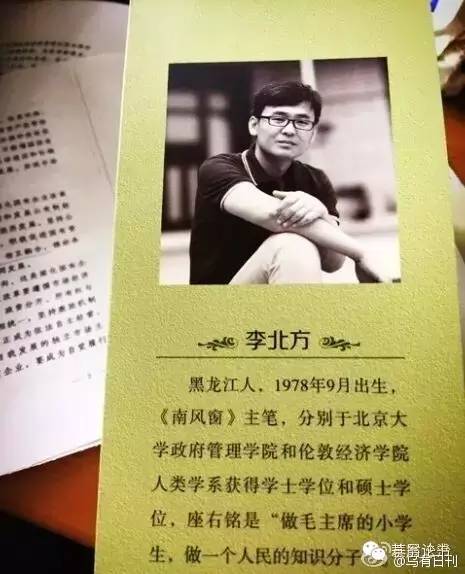

第一次见到北方,是2003年1月在《中国新闻周刊》的办公室内。当时的他还叫做“李楠”,已经是周刊数一数二的知名好记者;而我正处在北航本科毕业前夕,决定自己下一步人生走向的关键时刻。由于在北航主编《荧光报》期间,曾经邀请周刊主编刘丰到北航做演讲,因而在自己决定弃工从文之时,就非常希望能去周刊实习。周刊副主编章文知道我报考了北大传播学的研究生,特地引荐北大政治学系毕业的李北方给我认识。第一眼看到北方,面容俊朗、长发飘飘,眉宇之间透露着极强的自信,甚至能感觉到一点点的桀骜不驯——一副标准的北大才子形象。然而意外的是,在得知我的教育背景和人生志向之后,北方却对我这么一个初出茅庐的小弟非常和善。也就是在那个时候,我在心中,已经把他当成了自己的大哥。

由于种种原因,我未能在周刊获得正式实习的机会,后来考研成绩公布,我不幸落榜,随即到来的就是SARS肆虐,北京各大高校封校。我被关在北航校内,一边完成毕业论文,一边通读《资治通鉴》。这期间,跟北方通过几次电话,北方鼓励我坚持自己的新闻理想,并且就一些具体的时下热点事件跟我交流看法。在那两个月里,除了毕业论文和《资治通鉴》,《读书》杂志和《中国新闻周刊》是两份我每期必读的杂志。尤其是在周刊上读到北方的文章时,我都会刻意去学习,甚至模仿。

SARS的危险渐渐远去,我在完成了《论乔姆斯基的语言哲学对计算机科学的影响》的毕业论文之后,顺利从北航计算机系毕业。由于铁了心投身传媒界,我没有找任何跟计算机相关的工作,而是一心往各种传媒单位投简历。几经周折,我来到位于北京城南龙潭湖附近的《足彩310》报社工作。当时,足彩刚刚被引入中国,相关媒体也是火爆异常。我是一位资深球迷,大学四年也阅读了大量英文原文的足球相关报道,因此做这份工作对我来说驾轻就熟。只是半个月下来,我发现足球对于我,已经完全沦为一种赚钱的工具,甚至在熬夜看心爱的尤文图斯比赛时,我所想的也不是如何欣赏比赛,而是第一时间更新比分和比赛实录。

于是,我辞去了工作,再次沦为了帝都里的失业者。告别《足彩310》后的第一件事,就是给北方打电话,用这半个月的工资,来请他吃饭。饭局上,我肆意抒发自己内心的苦闷,工科出身的我,在向各大知名媒体投简历时处处碰壁,眼看着自己的新闻理想就要变得支离破碎,我甚至动了回江苏家乡,在国防科工委所属的军工企业找一份技术类的工作的念头。北方拍拍我的肩,说:“《新京报》就要创刊了,那边正在招人,我推荐你去那里吧!”

当时的我对《新京报》一无所知,而当北方告诉我,主办这份报纸的《南方都市报》跟《南方周末》同属南方日报报业集团时,我立马就对这个工作机会打动了。在很大程度上,《南方周末》就是激发我投身新闻界的巨大动力。能在《南方周末》的兄弟媒体工作,这实在是一种莫大的荣幸。

2003年10月2日,我正式成为了《新京报》的一员。记得《新京报》副主编王跃春在面试我时,问过这样一个问题:你学习的计算机跟新闻报道有什么关系?我回答道:计算机程序讲求模块化设计,其中的技巧和秘诀,跟新闻写作的倒金字塔结构如出一辙。就这样,面试顺利通过。

在《新京报》的半年历程中,我有幸跟一大批跟我一样,刚刚从国内各大名校毕业的年轻人一起共事,每天早上6点起床,7点出门采访,晚上6点之前回到报社写稿,9点多到10点多才离开报社。浦峰、朱槿、申剑丽、高明、周扬、吴虹飞……那些优秀而充满激情的同事们,至今让我印象深刻。最难忘的,还是《新京报》11月11日创刊号上的头条报道——克林顿访华参加艾滋病公益活动。对于克林顿和基辛格的采访,正是我和朱槿在建国门附近的五星级酒店里蹲点了大半天,像狗仔队一样拦住克林顿一行完成的。那半年里,我们似乎从来不知道疲惫,从来不知道懈怠。每天写完稿子,正好可以透过光明日报报业大楼二楼楼道的窗户,看到不远处灯火通明的天安门,每当这一刻,自己的委屈和疲惫就会烟消云散,因为感觉我们所有的工作,都是在守望这个国家,都是为了让这个国家变得更好。

在半年的社会新闻工作之后,由于我想转型做经济新闻,也由于自己跟部门领导在理念方面的一些分歧,我离开了《新京报》,到国家外文局下属的《网络传播》杂志工作。这是一份体制内杂志,定位是宣传国家的互联网管理政策。几期下来,我的确对互联网政策和产业有较多的了解,然而体制内媒体的风气,似乎跟在《新京报》时的创业氛围截然不同。于是,到了2004年9月,当一家全国性的市场化财经媒体——《第一财经日报》创刊之时,我又毅然离开《网络传播》,投身这家新兴媒体。

在去一财之前,我跟北方深聊过一次。北方觉得我在《网络传播》工作轻松,收入也不比市场化媒体低,完全可以有时间好好读书,经营自己的爱好与生活,完全没必要辞职。此时的北方,已经离开《中国新闻周刊》,正在筹划一家新的人物报道媒体——《时代人物周报》。于是,我就拿北方自己辞职创业的例子,来作为自己跳槽的理由佐证。北方于是不再多说什么,我们相视一笑,各自投身全新的媒体工作。

在一财的两年,至今仍然是我成长最快、学到的东西最多的两年。我先后从事互联网、能源和重化工业产业的公司新闻报道,撰写出秦皇岛油港变迁调查、内蒙风电产业调查、百度上市、中海油竞购优尼科等在报社内外颇受好评的重头报道;而在做记者的同时,我也顺利考上了北大中国经济研究中心(CCER)的经济学双学位项目,在中国排名第一的经济学机构求学。半工半学的生活比在《新京报》时更加紧张,也更加充实。而此时的北方,也在跟周刊的老领导刘丰一起,全力打造《时代人物周刊》的内容运作。记得这期间我们唯一的一次内容合作,是我为《时代人物周刊》撰写了一耽学堂创始人、北大哲学系毕业生逄飞的人物报道。逄飞致力于复兴国学,李北方致力于还原转型中国的那些鲜活人物,而我则在守望工业化进程中这个国家各个产业和企业日新月异的变化。我们都可谓是北大理想主义的直接浸淫者和获益者,而这种理想主义对我们的影响,一直延续至今。

2006年9月,我离开了一财,投身一家新创刊的能源类市场化媒体工作,遗憾的是,经过大半年的空转,这家报纸的刊号未能获批,最终解散。经历了职场上的这次沉重打击,我在帝都一度变得消沉、颓唐、不知所措。从CCER毕业的前后,我终于动了离开北京的念头。而李北方《时代人物周刊》的梦想夭折,他那几年也曾在媒体内外徘徊、彷徨。

我终于离开了北京,短暂在上海《东方早报》工作后,安居南京,继续从事媒体工作。而北方则远赴英国伦敦,到伦敦政经学院(LSE)攻读人类学硕士。早在去英国之前,李北方就已经转变为一位毛泽东思想的追随者,他的代表作《我理解的毛主义及其实践》就是源自2007年所作的一个演讲。LSE作为欧洲左翼思想的重镇,相信更加坚定了北方的思想走向。加以时日,北方已经位列中国新左派思想的代表人物之一。这几年我们联系很少,唯一的一次见面是在2010年春天,我所在的杂志社去北京举办年会的间隙。在天通苑那个弥漫着浓烟和雾气的烧烤摊,我们从晚上10点半,一直聊到凌晨3点钟,仍然意犹未尽。我们彼此或许都惊讶地发现,虽然已经四年没见,虽然彼此的价值观和政治理念已经产生了较大的差异,但那种流淌在我们血液里的兄弟之情、那种浓厚的家国情怀和理想主义精神,一点也没有消退。

岁月荏苒,我告别了媒体,进入体制内工作,同时开始办读书会、写文化评论、创作民谣,而北方则一直坚守在《南风窗》,继续守望这个国家的变化,他的评论,虽然激情和锐气有所减少,但学术性和老道程度越发加深。2014年和2015年的春天,我连续两年回北京休年假,都是住在北方的家里。北方的话越来越少,但只言片语间,那种幽默感和强大自信仍然清晰可见。通过这两年面对面的深入接触和交流,我惊讶地发现:那些曾经被我视为鸿沟一样,跟北方之间的巨大价值观差异,竟然在这两三年里变得越发一致,越发合流。就这样,北方在我生活意义和交情意义上的大哥之外,又重新成为了我思想意义上的大哥。

2015年的这个秋天,我决定了自己下一步的发展方向和目标,生活重新变得简单、平静,而我也真心希望,北方大哥的这本《北大南门朝西开》,能够成为他人生和思想历程中的一个新坐标,愿他在思想上取得更大的成就,愿他的生活心想事成。

献给我相交十二年,并且必将一直延续下去的大哥——李北方。