编者按

北大记忆,令人难以忘怀。学长们的深情口述,阐述了北大莘莘学子忧国忧民,奋发向上的精神,也展示着北大“爱国、进步、民主、科学”的光荣传统,这是口述史精神传达的初衷,也是学长们对新一代北大人继承和发扬北大精神的殷切期盼。

没有一种“精神”让人如此强烈,或许这就是老北大人的与众不同,他们口口相传,用余光点燃我们内心的火把。今天,我们将担负这份责任,将这份精神薪火相传。这会是一种延续,也会是一段历史。

1

南渡西藏:黑暗中艰难求学

1926年1月23日我出生于上海,父母都是教育工作者。1932年1月28日,日本侵略军在上海制造了一系列事件,遭到中国军队和广大民众的抵抗,史称“一二八事变”。我家住在虹口区日租界,一家三口在枪声中逃至公共租界。我当时虽然只有6岁,但对这次逃难经历印象深刻,我不明白政府为什么不抵抗!

在战乱中,我的一家开始了逃难。日军占领上海,汪精卫组织伪政府,我父母拒绝当汉奸,带领弟弟妹妹逃往香港。我只身留在上海求学,直到1942年秋才离开上海去往澳门团圆。1943年,我父亲因得知香港的日本人要暗杀或绑架他,于是离开澳门前往重庆。1944年2月,我带着一个弟弟和一个妹妹前往桂林,随后母亲带着其余的弟妹也来到桂林。在桂林培联中学借读三个月后,日军发动了新一轮的攻势,已渐渐逼近桂林。7月,我和母亲带着七个年幼的弟妹和一大堆行李开始逃难,另有一家从香港过来的郑太太和三个小女儿跟随我们一起走。这样我们逃难的队伍就有16个人,其中10个小孩,5个妇女,只有我一个才18岁的男子汉。一路颠沛流离,险象环生,途经四省,五千多里,总算抵达重庆。

眼前重庆政府歌舞升平的景象,带给我巨大的冲击。重庆的悲惨景象萦绕在我心头,难以消散:火车上挤满的难民,铁轨下碾死的生灵……而这是我第一次离开殖民地(上海租界、澳门和日本占领区)进入国民党统治的大后方,国民党的种种腐败,让我感到痛心和失望。我对国民党政府失去了信心,也对国家的命运陷入了迷茫。

抵达重庆后,我匆匆参加了高考,考上了西南联大。1944年9月份,带着那份迷茫,我进入了西南联大。第一年我选读的是工学院化工系。化工系的课程很多,有定性化分析、定量分析等实验课,还要学机械工程等科目。教授讲课多数用英文,教科书和参考书也都是用英文写的,考试题目也是用英文出的,但答卷可以用中文。化学主课的年终考试,全班只有我一个人用英文答卷。主讲教授在我的卷子上批写:“Your English is much better than your classmate.”我看后笑了起来,愉快地接受了她的劝告,第三学年就转到文学院西方语言文学系。

联大不仅学术气氛自由,校园内的政治空气也很民主。我当时参加了主要由经济系同学组织的“奔流社”,从定期举行的形势讨论会上,我不仅了解到了国际国内的形势发展状况,还读到了解放区共产党出版的小册子、书籍和中共中央的一些文件。渐渐地,我从同情共产党转变为共产党的支持与拥护者。而之后经过了“一二一”惨案,这一场血的洗礼,反动派“教育”了我,让我坚定了自己的主张。

1946年4月西南联大停课,开始遣送学生和教职员工离开昆明。我乘第一批卡车经广州、香港到达上海,9月间又从上海到达北平,进入北京大学。

2

北归:投身学生工作

在北大校园中,我投身于学生运动。1947年秋,北大举行学生自治会选举,我高票当选理事,担任自治会联络部副部长,主要负责联络教授、新闻界以及外国来访者。另一位副部长是任建新,在80年代担任中共中央政法书记,最高人民法院院长。此外,我还兼任华北学联对外联络组的负责人,并与周立方一起完成了组织分配的多项任务。1948年2月,我参加了党的外围组织“民主青年联盟”,在行动与思想上进一步向党组织靠拢。

在学生工作中,我重点开展校园反贪,为学生的权益而奔走。1946年冬,住宿的同学接连反映取暖的煤不够用,于是三院宿舍的同学一致推荐我作为代表,监督舍监分发煤炭。为不辜负同学们的期望,分发给每个房间的煤我都监督过磅。很快,同学们取暖的煤充足了,而这也直接堵塞了舍监克扣贪污煤费的渠道。此外,我还查明了三青团员办的食堂存在着贪污的问题。因为我查账时发现了假发票,主办的学生是三青团员,他们答应退赔全部贪污的钱,但要求不要公布他们的名字,他们甚至向我下跪求情,但我还是公布了他们贪污的劣迹。接着由我承办了一届食堂,因为有了退赔的贪污钱,这一届伙食相当好,不仅天天吃大米白面,而且几乎每天可吃到鱼肉。这两件事曾经轰动北大,反贪工作取得了成功。

而接待国际学联代表的经历让我感受到对学生运动的国际支持。1947年5月,我接待了国际学联(IUS)受中国学联邀请派来秘密访问北平的代表布里克曼(Miss Camela Brickman)。5月12日,我换上西装,戴了墨镜去接从上海飞来的这位女士,她是英国伦敦大学的学生,国际学联为了表示对中国学生的支持,派她来中国访问。她在上海和南京两地已经访问了复旦大学、交通大学、上海女师、中央大学等学校。

在北平的第一个晚上,我陪她乘三轮车去许德衍教授家,许老师以北大教授联谊会的名义宴请她,出席的还有袁翰青等多位教授和学生代表。当晚她住在许老师家,次日,我带她去了清华大学。为了避免特务发现,我们没有在始发站上车而是在中途上车。

她在清华大学大礼堂举行的欢迎大会上发表演讲,认为:当前世界青年运动的主力在东南亚殖民地、半殖民地;而中国在东方如火如荼的斗争中起了主导作用。会后我送她去燕京大学,参加了华北学联理事会的欢迎会。在回北平的路上,我们又提前在中途下车。

第三天她去了北平师范学院,了解到4月9日几百名特务暴徒袭击了北师大,抓走八名学生,并打伤多名学生的“四九”惨案。学生把被特务打伤的同学的血衣给她看,她小心翼翼的把一件血衣藏在了她的胸衣里,作为向外界出示中国当局迫害学生的证据。

访问结束,地下党组织考虑到我的安全,没有让我去机场送布里克曼,另派了两名同学护送。在我接待布里克曼的过程中,我感到她和我过去见到过的那些傲慢的洋鬼子完全不同,她给我的印象是一位真诚支持我们的朋友和同志。这件事也使我坚信,我们的爱国学生运动不仅得到广大人民的支持,而且在世界各地也有很多的同情者和支持者。

3

黎明前的黑暗:逃出逮捕

帮助我的同学周立方

没想到的是,我因为积极参加学生运动被列入了逮捕黑名单。1948年3月,“华北剿匪总部”在北平成立了“特种刑事法庭”。4月6日北平警备司令部宣布了要逮捕法办的12名北大学生的黑名单,并要求北大校方交出这12个人。第一批上黑名单的学生大多是学生自治会的理事,其中有柯在铄、田余庆、丛硕文、卢一鹏和我(当时叫周安)。

然而北大师生不会答应!黑名单见报的当天中午,几千名学生在沙滩北大民主广场集合保卫我们12个人,不少教授也赶来参加。他们一遍又一遍地高唱《团结就是力量》,还通过决议,宣布“一人被捕,全体坐牢”。北平的其余9个大专院校的自治会也派代表参加,表示支持北大学生,同北大实行联防,并派代表去北平请愿。把北大包围起来的军警始终没有敢冲进北大抓人。北大校方几经交涉,警备司令部不得不同意不进学校抓人,而改由“法院”传讯。我们12个人立即隐蔽起来转入地下或离开北平。

幸运的是,同学的父亲帮助我逃过一劫。我住在北大附近北河沿的三院宿舍,当时也受到便衣特务的监视。我的同系同学周立方的父亲是滇系军队的一名军长,他一直主张接受和平解放北平,傅作义任命他为北平城防司令,后来就是他的部队向解放军移交的守城防务。

周立方穿了军官服,开了他父亲的插着两颗将星旗子的吉普车,进三院把我接到他家中。在他家吃晚饭时,警备司令部稽查处派人向周的父亲汇报没有抓到北大学生的情况,我当时就在场。在周立方家住了一夜,第二天包围北大的军警已撤离,我回到北大,在校本部躲藏起来。几天后,校方通知说,黑名单已经解决,不再追究,学校立即复课,学生可以放心正常上课。尽管有这样的通知,我们12个人还是决定分批撤离北平。

为了迷惑敌人,我参加了6月上旬三天学期大考的前两天考试,使特务以为我参加考试,放松对我的监视。到了大考的最后一天清晨,又是周立方开了他父亲的插有将星旗的吉普车送我直接到前门北京站的月台上车。自此我进入了解放区,投身到新中国解放与建设工作中去,从黑暗走向黎明。

4

北大:黑暗中的灯塔

北大在我的一生中扮演着重要的角色。在北大的数年时光中,我投身学生运动,锻炼了自己的能力,也让自己不断向党组织靠拢。北大犹如一座灯塔,指引我找到党组织,经过黑暗,冲破迷茫,走向黎明。

北大时期更是我树立人生观念的重要时期。青年是树立三观(世界观、人生观、价值观)的关键时期,而我一直提倡的“两个镜子”看问题的观点,也是萌芽于在北大求学的这个阶段。我们看待问题同时要用放大镜和望远镜。形势好时,有人盲目乐观,看不到有问题的一面,这时要用放大镜观察,可以看到存在的问题和困难。而当形势复杂或出现问题时,应该用望远镜观察,以历史和发展的观点并且同周边国家相比,才能得到平衡和全面的了解。

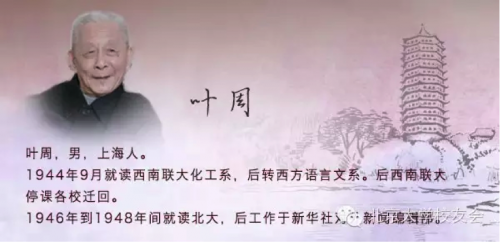

(文章根据叶周先生的采访记录及其回忆资料整理而成,整理者:贾晓华,时间:2016.03.25)