黄枬森(1921.11-2013.1)

黄枬森,当代著名哲学家,哲学史家,哲学教育家,中国马克思主义哲学史学科和人学学科的开创者,北京大学哲学社会科学资深教授,哲学系哲学教育终身成就奖获得者。

在70多年的人生历程中,如果说有什么事最让我感到意外而怆悔不已的话,那就是著名哲学家黄枬森先生的病逝。而今周年将至,我的怆悔之痛依然未平,以至于不写这篇祭文,我就什么事情也无心做。

怆悔不已

2013年1月31日,当我拿到《国学纵横》样书已近中午,想首先捧给对于我写作包括本书在内的《国学三部曲》给予热忱理解、支持和具体指导的黄枬森先生阅示,聊表谢慰,我于是顾不得吃饭就拨通了黄先生家的电话,想先约定一下时间。等了一会儿,一听接电话的不是那熟悉的声音,我的心未免一咯噔。因为以往每次打电话,当等了一会儿之后,听到的总是黄先生那熟悉的声音。

“您是哪位?”接电话的是老先生的长女,当我通报了姓名后,得到的便是那犹如晴天霹雳般的噩耗。

听我顿即哽咽,久久无语,对方忙安慰我道:“宋老师您别着急,我爸也算得上高寿了……在4院设有灵堂,今天是最后一天,您可以去那儿吊唁!”

我木然地放下电话,心凄凄、急匆匆地下楼。当时我住在世纪城的长女家。此时的天气跟我的心空一样阴沉,等来一辆出租车后就直奔北大。到北大西南门前下车后,我就连跑带颠地往4院赶,不慎跌倒,爬起来一看云幔低垂,雾霾夹杂雪糁扑面,积雪未化,被车碾轧的路面结冰,湿滑难行。我于是干脆踩着路北静园草坪上的积雪走,以免再被滑到。一进4院,便看到正前方那悬挂的“沉痛悼念黄枬森先生”的帷幔,我的泪水喷涌而出。大概是午饭时间的缘故,没有看见来吊唁的别人。一位守候在黄先生灵堂门口的年轻人,让我在两个留言薄上签名后,便引我进入灵堂。

面对黄先生的遗像,我鞠躬致哀,唏嘘抽泣,深深自责,怆悔不已。

在刚刚过去不久的2012年10月27日北大哲学系100周年庆典上,黄先生还坐在主席台上,荣获哲学教育终身成就奖。我知道黄先生多病缠身,平时在家不一会儿就上厕所,所以曾递条子给主持大会的系主任王博,请他问问黄先生等年高的师长是否需要提前离开?王博拿到条子后便到黄先生跟前询问,黄先生却没有离开,一直坚持到会散。我很纳闷。但因会后当日我们年级有集体活动,没有来得及问候。等次日上午,我打电话问候时,老先生才告诉我说昨天的庆典大会之所以能坚持下来,是因为身上带上了瓶子。此时我才知道老先生又患了尿潴留症,不禁又多了一份牵挂。

考虑到黄先生年过九秩,且多病缠身,我曾一度想先把未曾请黄先生阅示的《国学三部曲》定稿之《前言》和《后记》打印出来,呈老先生阅示,借此谢慰一下老先生,也希望能发挥点儿“精神疗法”的功效,但因得知这套书到年底可望出版,便又想等拿到样书后再前去谢慰更好,所以一犹豫就未能这样做。

尽管我知道黄先生品德高尚,终生以诲人不倦为天职,孜孜不倦地教书育人、扶植后学,从来不图回报,但我还是深感后悔啊!

我的一念之差,铸成大错,留下难以弥补的终生遗憾,追悔莫及!没有人能理解我的怆悔,没有人能体味我的悲痛。

惊闻噩耗泪沾襟,地转天旋耳目昏。

笑貌音容犹闪闪,点拨指教仍谆谆。

无缘堂上蒙博教,有幸府中聆导斟。

三部曲成待告慰,呼天抢地扣无门。

我失魂落魄地走出灵堂,没走多远就又跌倒。那位守候在灵堂门前的年轻人立刻跑来搀扶我。我拍拍身上的雪,谢绝年轻人的扶送,说:“先生的灵堂不能离开人,你快回去吧!”便步履蹒跚地回到蔚秀园的住所。走进空荡荡的房间,一向以“品味淡泊,享受寂寞”自怡的我,此时却感到从未有过的孤寂,苦闷,惆怅,失落。身不由己地和衣倒在床上,凄迷怅惘,伴随不知不觉流下的泪水,黄先生的身影一幕幕在脑海闪现。

慕名求教

初次结识黄先生是在1980年春,地点是在位于四院的马哲史教研室。一看起身笑迎的黄先生,腰板挺直,一头黑发,面目清癯,眼镜后面的双目周围没有明显的眼袋,额部也没有一丝皱纹,简直不敢相信已是花甲之年的人!先生一边让我坐下,一边说:“你前年初试的成绩不错,要是不选报中哲史就好了!”简单而谦和的几句话,一下打消了压在我心头的敬畏之感,说:“当时之所以贸然选报中哲史,是想离政治远点儿!”黄先生微微一笑:“心有余悸,可以理解,不过不切实际。”我明白先生的意思,随后,将自己现在的想法告诉先生,说自己所学的专业依然是哲学,但具体的研究方向未定,我们导师说可由自己选定。但不知该怎么选择?怎么读书,准备毕业论文?“我毕竟已到中年,不再青春年少,当初上北大,并未想到考研,要走做学问的路啊!”黄先生依然慢条斯理地说:“就十年动乱的危害而言,大家都一样。你们这一代,我们这一代,还有更老的一代和更年轻的一代,好几代人都被耽误了啊!一个人走什么道路,是来自社会各方面的力量促成的合力所推动的结果,往往身不由己啊!”听着这富含哲理而能让人切身体悟,温文尔雅而有板有眼的话语,望着和颜悦色的面容,我深切感受到哲人所特有的人格魅力。“就我们国家的需要而言,你不论选择什么研究方向,都很需要啊!因为我国各方面的人才都面临断代的危机,就看你个人的志向和爱好了!”在听我汇报了自己的爱好和所读的书,以及未来的打算后,黄先生说:“作为‘老五届’的第二届大学生,你们的知识结构就总体而言,还称得上是‘金字塔’式的,而你又喜欢哲学、历史和文学,读了很多书,学的东西‘杂’,说明知识面广,不是坏事。做学问,尤其是搞哲学,还是知识面广点儿好。你喜欢思考和写作,这些都是你的长处。有这样的基础,到二年级,我想你就会很自然地摸索到自己的研究方向。”

到二年级,我果然摸索到自己的研究方向,并着手撰写论文。我的硕士学位论文题目《人的本质的揭示和唯物史观的创立》,是经请教赵光武先生后确定的。我之所以请教赵先生,是因为赵先生是我1962年9月上北大后的专业课《辩证唯物主义》的任课教师,而当我从外地考研时又给予及时而热心的支持、指导,当我通过考研“打回”北京后又时常联系,是我在北大的师长中最熟悉的一位。这个题目本身,显然既涉及马克思主义哲学原理,又涉及马克思主义哲学史。因此,在撰写的过程中,我除了得到赵先生的悉心指导外,很自然地要请教在马哲史研究领域享有盛誉,而且已经拜访过的黄枬森先生了。

由于黄先生从1981年起就担任了哲学系的系主任,所以求教他比以前要方便多了,一则可以通过电话预约时间,二则可以利用值班的时间前去系办公室拜访。当我把论文提纲拟好后,就前去征求黄先生的意见。

黄先生针对我的提纲逐条谈了他的看法。在肯定了我精读原著的基础上所列出的提纲,又听我就赵先生给予指导的“两个归结一个过程”谈了自己的体会后,黄先生点头赞同,并强调列宁从方法论入手对唯物史观的根本方法所进行的理论概括,进一步揭示社会发展的唯物辩证性质的意义。他指出列宁是在在同民粹派的斗争中,在批判了主观社会决定学的方法的基础上,概括出马克思主义唯物史观方法的,“马克思所用的方法就是从社会生活的各种领域中划分出经济领域来,从一切社会关系中划分出生产关系来,并把它当做其余一切关系的基本的原始的关系。”并且,“只有把社会关系归结于生产关系,把生产关系归结于生产力的高度,才能有可靠的根据把社会形态的发展看做自然历史过程。”列宁还说道,这种方法“把社会看做处在经常发展中活的机体(而不是机械地结合起来因而可以把各种社会要素随便搭配起来的一种什么东西),要研究这个机体就必须客观地分析组成该社会形态的生产关系,必须研究该社会形态的活动规律和发展规律。”“以及这一机体由另一更高机体来代替的特殊规律(历史规律)。”(参见《列宁选集》第1卷,第8页)黄先生的讲解,使我进一步加深了赵光武先生首次向我阐明的列宁关于“两个归结一个过程”的论断,对于马克思创立唯物史观的决定性意义。

1982年夏,我的硕士论文压缩稿收入人民出版社编辑出版的《关于人的学说的哲学探讨》一书中。在毕业前夕,为了使自己耗费巨大精力所撰写的论文有朝一日能出版,我特意将十几万字的论文打印稿,再次呈请黄先生阅示、指正。

记得那是一个周末的上午,当我找到位于中关园的黄先生家时,正赶上一家人忙着收拾东西,准备搬家。黄先生一见我来,便从屋里走出,谦和而不无抱歉地说:“你看,我在忙着搬家,没法进屋去谈。”我忙说:“是我来得不巧,那就等您搬完家再说吧!”可是先生却说:“你把论文留下吧!”当我把论文递给先生时,先生怕弄脏,居然不是用手拿,而是用两个手臂托着……看到这细微的一幕,我深深感触到作为著名学者黄先生对于知识、对于别人及其成果的尊重。先生告诉我即将搬去的新家地址,“你下周下午来吧!”在读研期间几次为租房搬家的我,深知搬家的麻烦和辛苦,便说:“不急,还是下下周吧!”

黄先生的新居仍在中关园,只是换成了楼房。当两周过后我如约前去时,先生显然是在等我,因为我的论文就摆在其案头。这次交谈以及黄先生在我论文上的仔细评点、批示,对于我论文的修改、充实、完善,并在1985年由广西人民出版社正式出版,起了难以估量的作用。

诲人不倦

在与黄先生的交往中,最能体现其诲人不倦风范的,当属先生对于我写作《国学三部曲》 的支持、指导和勉励了。可以毫不夸张地说,该部书从框架结构的酝酿,到写作、出版,始终得到了处于耄耋之年的黄先生,极其热诚的理解、指导和支持。

该部书稿的酝酿始于2004年4月张岱年先生逝世之后。当我把草拟的提纲呈请黄先生阅示后,立刻得到了他的理解、支持。尔后经过5个月的研究,我又拟定了暂名《“国学”新论》的题目及提纲,并于当年10月3日寄给黄先生。

我之所以执著地求教于屡屡自谦“不懂‘国学’”的黄先生,是出于“哲学家的头脑和睿智,对于即使涉足不深或从未涉足的领域,比起那些在某个领域经常跋涉的人来,往往更容易发现问题”的见解,况且黄先生自幼饱读诗书,受到良好的传统文化熏陶,熟悉中国学术文化;原来在西南联大最初学的是物理学,后来转为哲学,知识面广博;在几十年的研究和教学中,通晓哲学原理、马哲史和中西方哲学史等;而哲学作为自然知识和社会知识等的概括和总结,在学术园地辛勤耕耘了几十年的黄先生,涉猎广泛,学富五车,则是毋庸置疑的呢!

在当月的24日下午,我就收到黄先生的回函,先是客气地再次说他“不懂‘国学’”之后,接着便就我所拟的《提纲》提出了六条具体意见:一、你很关注国学问题,从提纲看内容丰富,思路开阔,书写成后该是本大著作;二、从提纲看,内容涉及很多,写作是个艰巨任务,完成要花费巨大的精力;三、究竟什么是“国学”还不清楚,一般有两种理解:一是把整个中国当成研究对象(即在世界范围内兴起的“中国学”),一是把中国传统学术文化当成研究对象。但不论哪种理解,内容都很宽泛,怎么具体界定,需要好好斟酌;四、相比之下,把中国作为研究对象似乎更好些,可以像研究哲学一样,从高度概括的视角提炼出问题,加以研究;五、“国魂”和“国渣”的提法需要斟酌:“魂”一般指精神性的东西。而中国传统学术文化中精神性的东西,也并不全是精华,也包括自私、不团结等民族劣根性的东西;六、对“国魂”中提到的追求和平、和谐等等,要注意不要忽视斗争性,战斗精神;对于“国渣”中“尚清谈”也要具体分析,不能把基础性的理论研究当作“清谈”;要考虑到过分注重实用而忽视、排斥本体论研究的倾向。

黄先生这么早地回示出于我的意料,回示得如此中肯、具体、精要,富有指导性,更出于我的意料,使我这个“编外弟子”深受感动。

之后,我反复琢磨、领会黄先生富有指导性的意见,经过半年多的研究、写作和思考,鉴于问题和想法较多,而且并不都限于学术问题,不便在一本书尤其是学术性著作中阐发,经再次请教黄先生后,于是决定分作三部即《国学览胜》《国学探疑》和《国学纵横》来写,并名之曰《国学三部曲》。

可以毫不夸张地说,没有黄先生的热忱指导、勉励,就没有我的《国学三部曲》的写作!(参见《国学三部曲》之《前言》)

从2004年底到2005年10月,由于专心伺候病危的家母,我没有顾及本书的写作,直到家母西归,遵照遗嘱将老人家送归故里与爹并骨,将后事办妥,自己的情绪从丧母之痛中逐渐平复些后,才又重新忙于本书的写作,并于2006年4月20日,再次拜访、请教黄先生。黄先生又给予了极其热心而具体的指导、勉励。

从2006年至2012年春,又6年过去,期间由于忙于研究、著述,我没有再打扰已到耄耋之年的黄先生。当住进北大后,我迫不及待地想拜访先生,但由于生怕影响老先生的健康,所以,特意选择一个不冷不热的季节,于4月12日,按照前一天的约定,去拜访了先生。

为了向老先生汇报,我带着打印好的《国学三部曲》的详细提纲和《前言》(按:当时的《前言》与书出版后的《前言》不同:其中没有提及黄先生的指教,因为我原想在《后记》中再写,而《后记》则是在确定出版后才写的,并将原来打算要写的有关黄先生指教的内容移至《前言》中)。实话说,我渴望得到先生的继续指教,但又生怕扯累、影响老先生的健康啊!所以,当交谈一个多小时后临别时我才把提纲交出,还特意恳求老先生:要是身体条件不允许,就别看;觉得有兴趣、也有精力时,就翻翻,千万别因此而影响健康啊!您看我之所以连按照惯例请您老“斧正、赐教”的字都没敢写,就是这个意思呀!

可是,让我万万没有料到的是,老先生不仅很快看了,而且看得很认真。当我26日为别的事情与先生通话时,不等我开口,老先生就抢先说他看了我给他的资料,觉得内容很丰富……懂得点儿养生之道的我,担心先生太激动会影响健康,于是劝老先生放下电话,我马上过去。当赶到先生家时,老先生依然起身笑迎,显得比上次更精神,开门见山地说:“我不懂‘国学’,但你这部书稿涉及的内容广泛,又联系了最新的考古成果,提出了许多新见解、新问题。现在‘国学’的研究很受重视,而像这样的书,当前还没有见过。所以,我想这部书稿要是出版的话,会有吸引力,会有市场的!”既然谈到出版,就自然谈到出版社。老先生说:首都师范大学出版社前不久出过他的书,总编年轻有魄力!意思是提醒我联系试试!

老先生的热诚勉励,给了我信心。正是在他的提醒和鼓励下,我才与首都师范大学出版社总编杨生平教授联系。不想一拍即合。所以,本书得以面世,在首先感谢杨生平总编错爱、抬爱的同时,我真的由衷感谢黄先生啊!没有黄先生这些年始终如一地指导和勉励,我的这部书是写不出来的呀!(参见《国学三部曲》之《后记》)

倾吐心曲

从1980年初结识黄先生后,开始了我与先生之间长达30多年的交往。1983年夏,受自己所在的中央团校校领导的委托,我请黄先生到校给教职工做马克思主义关于“异化”问题的学术报告,黄先生慨然应允。1985年我的第一本专著《人的本质的揭示和唯物史观的创立》由广西人民出版社出版,当我把这本倾注了先生具体指导心血的样书送给他时,先生脸上浮现出十分高兴、欣慰的神色,并勉励我继续沿着崎岖的学术之路攀爬。当看到1987年吉林人民出版社出版的我的《人生价值=!?!》一书时,先生更是从内容到形式都给予肯定和称赞。

1992年1月20日下午,我参加北京市第二届哲学社会科学颁奖大会暨“八五”规划会。我的《人生价值=!?!》一书荣获“第二届北京市高校系统中青年哲学社会科学优秀著作奖”。颁奖大会散后,4点乘车到位于昌平的六亭饭店开“八五”规划会。我是在前几天才突然收到北京市哲学社会科学“八五”规划哲学组成员聘书的。一开会,我才知道哲学组的组长正是黄先生,副组长是袁贵仁,成员有赵光武、王锐生、陈先达先生和我。有幸与自己仰慕并屡屡沐浴教导之恩的师长黄先生、赵先生在一起开会、共餐、小聚,我深感欣慰。在评议、审定相关“八五”规划哲学项目时,我亲眼看到、亲耳聆听了黄先生的严谨、求实、公道和正直的态度、言辞,使时任中青院科研处处长的我深受教育。会下的交谈进一步拉近了我与黄先生在情感方面的距离。但由于会期紧张,没有多少时间聊天,而真正促成我与先生促膝交谈的则是在十多年以后的2006年春。

这年4月20,天气晴好。下午3点,按照约定我去黄先生所住的北大郎润园12公寓拜访。一看85岁高龄的黄先生的面容,比一年多前2004年4月见面时没有多大变化,我很欣慰。但坐下后,才听先生说患有多种疾病:一是血糖高,二是去年秋冬闹了一段时间的胃病,经多次调治才好了;去年还查出前列腺癌,经北大人民医院某院士亲自诊断、治疗后,已经控制住了。懂得些医道和养生之道的我,这次与先生交谈得比以往任何一次都投缘。离开健康方面的话题之后,老先生向我倾诉了心曲。

黄先生1921年11月29日生于四川富顺县,1942年毕业于自贡市蜀光中学高中部,同年考进西南联大物理系,翌年转到哲学系,1948年北大哲学系本科毕业后一边继续读研,一边从事地下党的工作。解放后留校任教。科研教学,齐头并进;教书育人,尽职尽责。然而天有不测风云。1957年春,被借调至中央政治研究室的黄先生,本是要参与编写马克思主义哲学教科书的。但“整风运动”开始后,中央号召大鸣大放,编写教科书工作停止,在研究室组织大家就报纸上的某些观点进行讨论时,黄先生实事求是地发表了一些个人看法。1958年8月,已经回到北大的黄先生的上述发言却被批为“有严重错误”,而受留党查看两年的处分。1959年北京市委认为处分过轻而又“加码”,被开除党籍,任课资格被取消,调去负责编译资料室的工作。黄先生觉得处分过重而深感委屈,但在那样的沉重岁月申诉无门、无望,便利用那段时间潜心钻研列宁的《哲学笔记》,直到1962年哲学系因开设《哲学笔记》课程才让其“代课”。但好景不长,“文革”一爆发,黄先生就又受到冲击。长达20年的厄运使黄先生身心深受压抑、伤害,但通过熟读马列著作而自觉确立的笃信马克思主义的胸怀,追求真理的初衷和矢志,却从未动摇。

听了老先生的倾诉,我立刻联想到张岱年先生。两位师长给我最深的印象就是仁慈厚道、谨言慎行。我总觉得像两位师长这样即使有人从后面冲一拳,也不见得知道还手的学者型的人,怎么居然一个被打成“右派”,一个被开除党籍呢!?可是在那个运动连绵不断、阴霾浓重的荒诞岁月,遭遇厄运者往往是一步被冤,就步步被冤。张先生是这样,黄先生也是这样。在血雨腥风的“文革”中,黄先生又被某些“左派”说成是受王庆淑(曾任哲学系总支书记)包庇的“漏网大右派”而遭受磨难。

见我听后连连吃惊地慨叹,黄先生问我,按说“文革”开始时你是大四了,怎么不了解相关情况?我说自己从未真正介入过“文革”,没有认真看过大字报,很快就逍遥了,所以对系里的情况特别是人事方面的事情知道得很少。先生说:“我看了你给我的纪念令堂的书《娘啊,娘》,还看了前年《北大人》刊发的你写的《百感交集忆在北大哲学系上学的6年》,都是真情实感啊!看来,你从身为中医的令尊和身为贤妻良母的令堂那里,受到了良好的道德熏陶啊!”见一提父母我不由潸然含泪,先生忙安慰说:“你是个孝子,已经尽孝了,又在纪念令堂的书中敢于讲真话,很难得呀!”我沉默一会儿,问:“像您老这样为说真话而遭遇不白之冤20来年,还笃信马克思主义,真的不觉得委屈?”老先生微微一笑,说:“马克思和列宁的原著我几乎都看过了,就其科学社会主义的总体思想而言,我认为是真理,所以笃信不疑。至于被冤枉、委屈,比自己遭受更大冤枉和委屈的不是大有人在吗,自己还健在,又何必去想它?”我说:“看您老的著作,总有一个印象,您老始终在自觉信守马克思主义啊!”老先生听后,眼睛一亮,盯着我连连点头:“嗯,你说得对!正因为我自觉信守马克思主义,所以才坚定不移,从不动摇!”

我的心灵被深深地震撼了!

自觉信守

临别,先生将北师大出版社于2005年10出版的,收入《当代中国哲学家文库》的《黄枬森:哲学的科学之路—马克思主义哲学的科学体系研究》一书,送给我。

一回到家,我就拜读了先生的大作。正如先生在《后记》中所袒露的,“自改革开放以来,我写了不少文章,千言万语,可以归结为这句话:把哲学作为一门科学来建设。”

黄先生认为:“一门学问或知识要成为科学,必须具备三个条件:第一、要有一个明确的对象……第二、要有一系列原理、判断和命题,而且必须是正确的,即与认识对象是一致的、相符合的;第三、这些原理、判断和命题构成一个逻辑体系。”而马克思主义哲学,在黄先生看来,无疑符合这三个条件,因而“是一门严格意义上的科学。”

黄先生认为哲学的学科建设,是把马克思主义哲学建设为科学的必由之路,而哲学的学科建设在当下就是建构马克思主义的现代形态。

而这,也正是处于耄耋之年的黄先生,殚精竭虑地所从事的事业啊!

当我在6年后的2012年4月12日上午10点,按照约定的时间拜访黄先生时,老先生照例起身笑迎。一看,与6年前相比,已经驼背了,腰弯了,但气色还好,见先生腿脚不好还忙着给我倒茶,我忙上前轻微搀扶。等坐下后,聊起近况,老先生说他近来腰痛,腿脚也疼。我说可以用姜和醋放进水煮开晾一会儿后泡脚,或用毛巾热敷。老先生说热敷过,不管什么用,医生曾怀疑是前列腺癌扩散,检查后没有发现扩散。问及1995年患脑梗时的情况,老先生说当时的症状就是头部疼痛,开始做CT未能查出,后来用核磁共振查后才确诊为脑梗。先是输液,不起作用,后来用“血疗”就是将自己的血液抽出200毫升用紫外线照射后,重新输入体内。先是在北医三院治疗几次,见轻后转到校医院用同样的方法治疗,终于痊愈,复查后脑梗消失。从那以后,一直坚持每晚临睡前吃肠溶阿司匹林片1片,直到现在没有复发。因为6年前我曾建议先生吸氧,于是问及吸氧情况。先生说买了个制氧机,因为没有什么症状,吸了一阵子没有什么感觉,就不再用了。我说吸氧还是有益处的,毕竟年纪大了,常吸氧能改善、缓解心脑血管供血不足,预防意外;万一遇到意外发病时,更要赶紧吸氧,等待救护。老先生点头。见老先生谈话思维敏捷,谈吐正常,我们于是又聊起哲学研究。我向先生汇报了自己读《哲学的科学之路》的体会,极其赞同先生“把哲学作为一门科学来建设”,以及哲学的学科建设在当下就是建构马克思主义的现代形态等主张。先生听后说他刚主编的《马克思主义哲学体系的当代构建》(上下册),已经在去年由人民出版社出版,非要马上起身去拿来赠我不可。我说不急,待会儿您告诉我地方我去拿。我说,看了先生关于马克思主义哲学的首要观点是唯物观点和辩证观点的概括,很受教益。客观世界不以任何人的意志为转移,这本来是谁都无法否认的事实;客观世界同时又是处在不断地发展变化之中的,这也是谁都否认不了的事实。一个唯物论,一个辩证法,两者融为一体,铸成一块整钢,成为科学的世界观,本是简单明了的真理,自己在写作时总是不知不觉地坚持、信守。为什么却总是有人反对呢?黄先生说:“事实和真理本来就是这样简单明了嘛!有些人反对,不承认,情况比较复杂。譬如一些大科学家,在实验室里,绝对遵从的是唯物论和辩证法,但是一到了教堂,就不一样了!”说到这儿,老先生开心地笑了,引得我也禁不住大笑。在谈及“唯物主义”和“唯心主义”两个概念很容易引起歧义时,我说张岱年先生早在上世纪30年代所著的《中国哲学大纲》中,就主张叫“物本主义”和“心本主义”,多么精确呀!为什么没有被采用呢?我在《国学三部曲》中就破例改用了张先生的提法,想开一炮,可我身微言轻,不会起什么作用,建议老先生利用自己在哲学界的影响力,联合其他在哲学界颇具影响力的哲学家,想法纠正才好。老先生说,可能是在上世纪50年代翻译时,不知谁先提出的,是该纠正,可是已经积习成常的东西,纠正起来很难!

临别,老先生一定要亲自进里屋去取那套送给我的巨著,当从92岁高龄的老先生手里,接过那厚厚的两本由他主编的《马克思主义哲学创新研究》第1部《马克思主义哲学体系的当代建构》(上下册)(人民出版社2011年4月版)时,我深深感到它的厚重,它的分量!

这可是一位年逾九秩的老先生,以常人难于忍受、克服的年迈与病痛,以老骥伏枥的顽强意志,竭尽夕阳残照之余热,抽尽最后一根丝、耗尽最后一滴蜡所完成的呀!

抬头看看非要送我到门口不可,依然精神矍铄,但体貌毕竟已老态龙钟的老先生,我不禁心头一热,双泪盈眶,随即一个铿锵有力的声音又在我耳畔响起——

“正因为我自觉信守马克思主义,所以才坚定不移,从不动摇!”

学高身正

“学高为师,身正为范。”这是在与黄先生30多年的交往中,他给予我的整体而清晰的印象。

即使当我们相处很熟以至于彼此无话不说之后,一涉及治学、学术方面的问题,先生依然一如既往,实事求是,严格要求,而从不顾忌情面。给我印象最深的是,当我将自己所承担的北京市哲学社会科学“八五”规划课题《当代西方思潮对于首都大学生的影响及对策》初稿,送给哲学组的成员审阅时,提意见最尖锐的就是身为组长的黄先生。

鉴于《人生价值=!?!》一书采用理论与实例相结合的体例,运用散文式的写法,比较成功,除了初版就印发3万多册之外,还荣获了“第二届北京市高校系统中青年哲学社会科学优秀著作奖”,所以,在撰写《当代西方思潮对于首都大学生的影响及对策》时,我也力图尝试用类似的体例和文笔来写。之所以这样尝试,还因为看到学术性著作发行量总是有限,总是不能畅销,一般多是印发3千来册不过只是在相关学者群中“转悠”而已,觉得没有多大意义,因而很想扭转这种情况。结果,在用形象化的言辞表述哲学等方面的基本术语、范畴时,由于下功夫不足,就难免失之于准确了。为此,黄先生不仅在我的文稿空白处尖锐地批注其中的“不当”、“偏颇”等等,而且在学科组讨论时,又严肃地指出:“宋定国同志想把问题表述得形象、生动一些,以求赢得读者的共鸣,这样做的初衷本是好的,无可厚非,但涉及到哲学等学术上的基本概念、范畴的表述时,却失之于偏颇,就不可取了!”会后,我专门就此拜访黄先生,先生又给予了严肃的批评、指教,甚至对于我就学术性著作印发3千来册不过只是在相关学者群中“转悠”没有多大意义的认识,也表示了不同意见,认为即使在相关学者群中“转悠”,也并非像我以为的那样没有多大意义,而是很有意义,因为学术著作在相关学者群中“转悠”,才更容易引起共鸣,或得到批评、指正。当然,学术性著作怎么提高影响力、发行量,确实也是个实际问题。社会效益与经济效益密不可分嘛!你可以继续尝试,但要把科学性、准确性作为前提才好。黄先生的严肃批评和教诲,使我幡然醒悟,既认识到问题的所在,又明确了继续尝试、努力的方向。

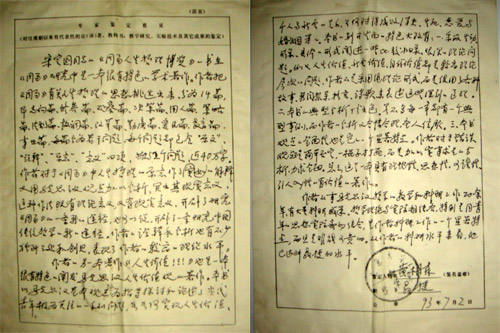

黄先生的“学高身正”还体现在他对于学术成果的鉴定方面。1993年夏,为了申报正高职称,我的学术成果的校外鉴定专家所请的就是黄先生。黄先生绝对没有因为我们之间的师生关系熟了,就夸大其词地褒誉,或形式主义地敷衍,而是在认认真真、仔仔细细审阅拙作之后,才字斟句酌地写出具体而有说服力的鉴定的。请看黄先生对于拙著《周易人生哲理博览》和《人生价值=!?!》的鉴定便知——

宋定国同志的《周易人生哲理博览》一书,在《周易》研究中是一本很有特色的学术著作。作者把《周易》有关人生哲理的思想挑选出来,分为14篇即志向篇、修养篇、观察篇、决策篇、用人篇、策略篇、法制篇、协调篇、改革篇、勤廉篇、爱民篇、教育篇、事业篇,每篇分若干问题,每个问题都包含“原文”、“注释”、“原意”、“意义”四项,共252个问题,近40万字。作者对于《周易》中的原意作了如实的解释,又用马克思主义观点加以分析,突出其现实意义。这种做法,既有理论意义,又有现实意义,开辟了研究《周易》的一条新的途径,也可以说,开辟了一条研究中国传统哲学的新的途径。作者的诠释和分析也有不少独到之处和创见,表现了作者的较高的理论水平。

作者的另一本著作《人生价值=!?!》,也是一本很有特色的阐发马克思主义人生价值观的著作。本书以马克思主义基本观点为指导,探讨和论述了当代青年极为关注的一系列问题,如如何实现人生价值、个人与社会的关系、如何对待成败得失、生死、恋爱与婚姻等等。本书的别开生面的特色大致有:一、采取生动、形象、具体的形式阐述一些比较抽象、艰深的理论问题。例如人生价值、社会价值、自我价值都是较高理论层次的问题,作者不是采取纯理论的形式,而是使用了各种故事、新闻报导、格言、诗歌来表述这些深刻的道理。二、本书的典型分析十分出色。差不多每一篇都有一个典型事例,而作者的分析又合情合理,令人信服。三、本书观点的全面性也是它的一个显著特点。作者对于错误观点不是简单否定,一棍子打死,而是加以实事求是的分析,力求全面。总之,这是一本具有理论性、思想性、可读性、引人入胜的有价值的著作。

作者从事马克思主义哲学的教学和科研工作20余年,有大量科研成果。哲学理论与实际相结合,特别是同青年的思想实际密切结合,是作者科研工作的一个显著特点,而且是难能可贵的。

显而易见,这样的鉴定绝非夸大其词的褒誉或形式主义的敷衍,而是饱含一位学高身正的导师对于后学依据学术特质和自己专长,坚持理论与实际相结合,所采取的具有自身特点的研究、著述之路的肯定、勉励啊!我之所以在后半生,一直致力于带有科普性的学术著作的研究、著述,正是得益于黄先生及时、不断地勉励和教诲啊!

一代宗师张岱年先生的逝世,曾使我长时间陷入悲伤、痛苦之中,而后通过阅读张先生的著作,缅怀张先生一生的道德文章,激发了我写作《国学三部曲》热情。而在著名哲学家、教育家、自觉信守马克思主义的黄枬森先生的热忱理解、支持和具体指导下,当《国学三部曲》问世之际,黄先生却未能看到他为之所付出的教诲心血而结出的成果,竟溘然长逝,由此使我所遭遇的惋惜、怆悔之痛,惟有我自己体味得出啊!

尽管时间在流逝,可绞扎于我心头的怆痛却依然丝毫未泯。当我噙着泪水写下这篇祭文的时候,心情才略微平复些。因为我知道仁慈厚道的黄先生的在天之灵,一定会倾听到我的心声。

黄枬森先生的懿范,永昭日月!