于合作生产中洞见症候,以学识才智献计基层;以笔为犁,将论文写在祖国的城镇乡野。他是北京大学深圳研究生院汇丰商学院2019级硕士薛程友。踏入基层课堂,他迅速做好身份转换,深入调研乡村产业振兴效能提升的新路子,在城镇乡野间书写“国之大者”。

薛程友

2022年7月,薛程友从北京大学深圳研究生院汇丰商学院毕业。怀揣对家乡的眷恋和建设家乡的热忱,他回到了山东,奔赴潍坊市诸城市桃林镇合乐社区,开启了为期两年的基层锻炼。

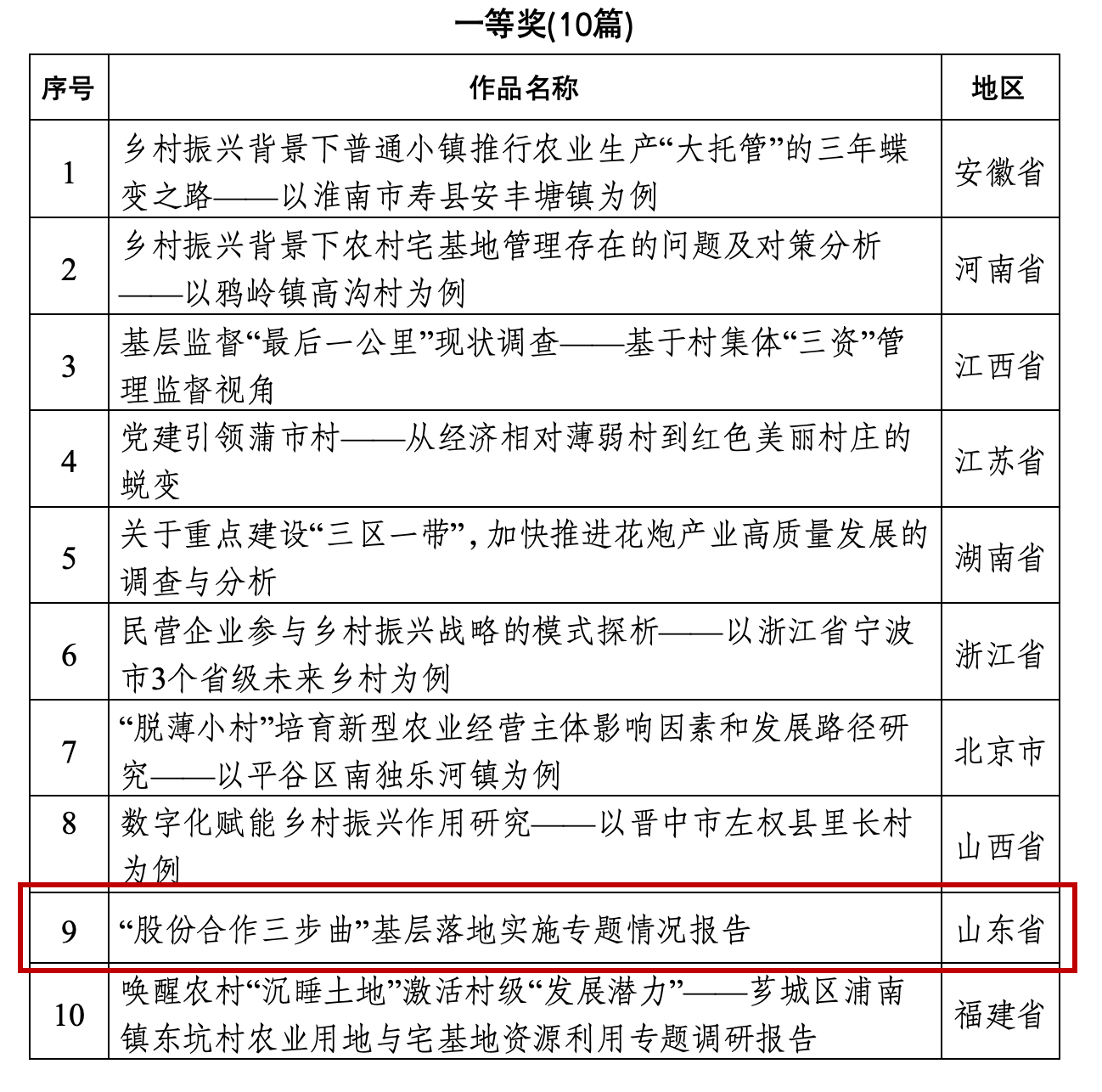

两年的时光里,薛程友从青涩稚嫩的学生成长为成熟干练的“人民公仆”,并将他在两年基层工作中的所见、所闻、所思汇聚成篇,深入探讨如何高质量地落实乡村产业振兴这一关乎基层发展的“大学问”。今年9月,薛程友撰写的《“股份合作三步曲”基层落地实施专题情况报告》在2024年到村任职选调生优秀国情调研报告评选中脱颖而出,荣获一等奖,为他两年的基层工作画上一个圆满的句号。

获奖调研报告

在他的身上,仿佛看到一条从菁菁校园向广袤乡村延伸的成长之路,每一步深深浅浅的足迹,都承载着汗水与蜕变。

“沉”得下去,“摸”得上来

作为全国农业发展的“排头兵”,山东肩扛起推进农业农村现代化发展的大省担当。经过多年的积累,潍坊市探索出贸工农一体化、农业产业化经营等先进经验,创造出全国闻名的“诸城模式”“潍坊模式”“寿光模式”,为打造乡村振兴齐鲁样板先行区提供了理论典型和实践样本。薛程友驻村任职的潍坊市诸城市,把深化股份合作制改革作为拓展创新“诸城模式”的切入点和突破口,全面激活农村资源要素,唱起“股份合作三步曲”(支部建在网格上、党组织领办合作社、千企兴千社),让群众致富的道路越走越宽。

来到诸城市桃林镇合乐社区,薛程友发现,在这个以传统农产品和茶叶种植为支柱产业的镇上,同样践行着“股份合作三步曲”的远大图景——多种形态的党组织领办合作社正逐步改变传统的“小农生产、个体经营”模式。

薛程友深知调查研究是获得真知灼见的源头活水,是做好一切工作的基本功。为调查所在社区政策落地的情况,薛程友“沉下身子、迈开步子”,一头扎进基层调研工作中。他深入到各个合作社,与合作社的发起人和成员们深入交流,仔细询问合作社在运营过程中的每一个细节。从发展成果数据来看,“股份合作三步曲”政策无疑交出了一份令人瞩目的答卷,彰显出这一政策强大的经济推动潜力。

薛程友在基层

与此同时,薛程友深入村民家中,倾听每一扇家门背后的真情实感,他认真记录着村民们的每一个疑惑、建议和每一丝细微的情绪变化。在这个过程中,薛程友敏锐地捕捉到了个别村民脸上的犹豫。茶田对靠地吃饭的村民而言是生活安稳的象征。将茶田交给合作社,管理意味着要打破原有的自给自足生产模式,对未知收益与风险的忧心似乎未能给予他们足够的安全感。“担心合作社运营机制不透明或存在漏洞,导致经营项目被少数人或资本恶意控制,侵害成员利益”这种心理存在于一部分村民心中。

有些村民不相信这样一个尚未成熟的体系可以带来切实的收入提升、有些村民不清楚合作社的运行结构和模式……薛程友知道,村民们的顾虑,归根结底还是信息的不对称。基于对这些问题的洞察,薛程友为“股份合作三步曲”的桃林实践精心梳理思路,提出了具有针对性的改进意见,试图打破这些障碍,让政策更好地在桃林镇落地生根,赢得民心。例如,在合作社的制度设计上,提倡通过精算设置村民入社之后的保底收益;对生活困难、体弱多病的特殊村民,家庭承包地常年撂荒或管理不善、收益甚微,且承包土地符合入股合作社范围的,鼓励以土地经营权入股合作社。

薛程友走访村民

在政策推行过程中,信任的建立是关键。

“个别村民不信任合作社,那么我们就主动沟通宣传,给村民们足够的信心和保障。”他认为基层干部要发挥好“粘合剂”的作用,与群众算好成本账、收入账、对比账。同时,要守牢合作社“一排风险底线”,设置“防火墙”,进一步加强防范集体资金、资产资源流失的措施,让每一笔资金的流向都清晰透明,每一步流程都严谨规范,并接受村民的监督。这样一来,合作社的运营在阳光下进行,村民们能够清楚地看到自己的权益是如何被保障的,担忧也就自然而然地消除了。

他这样总结这次调研写作的经验:“国情调研报告要找好切入点,落实到民生民情当中,挖掘与群众切身利益相关的、群众急难愁盼的点,多帮群众算一下收支账,多到田间地头去走一走,去现场看一看,不能只做案头工作,要多和当地群众请教好的经验和做法。”

在他的言语间,饱含着对基层工作的热忱和对国计民生的关切。他像是桃林镇的桃树,扎根于基层的田野,又眺望着广袤的天际,在基层干部的实干与担当中焕发年轻人的生机与朝气。

初心总关故乡情

建设家乡、投身基层,是薛程友矢志不渝的初心。硕士毕业那年,当有的同学在职业选择的人生路口踌躇犹豫时,薛程友的内心无比坚定,回家乡去、到基层去、到人民需要的地方去。薛程友说,他自小就是一个热心肠的人,因此,“全心全意为人民服务”于他而言是最能赋予他价值感的事情。这份信念并非一时兴起,早在读研究生的时候,它就已经在薛程友的心中深深扎根。在汇丰商学院就读期间,薛程友曾担任所在专业党支部书记和学校社团的社长,在组织党群和社团活动的过程中,集体成员对集体所产生的认同感和荣誉感,就像是一股源源不断的力量源泉,激励着他秉持“但行好事,莫问前程”的信念。

薛程友(右)硕士毕业照

2021年,他曾参加“知行计划”山东临沂实践团,这为他提供了了解机关工作、基层工作的机会,使得他在刚刚接触基层工作时能够快速适应。在改革开放前沿的“商界军校”,严谨的学风和科学的教学方法如同春风化雨,滋润着他的思维,扎实的学术训练在他进行国情调研时发挥了关键作用,他研究的问题紧扣国家发展的脉搏,报告中每一个科学的数据背后都是经世济民的学术追求。

他也是深圳研究生院第一届党员骨干培训班的学员。在这一次次的学习、讨论和实践中,薛程友对党史国史的认识愈发深刻,从觉醒年代“南陈北李,相约建党”的佳话开始,以天下为己任的家国使命早已深深融入北大人的血脉之中。

于是,怀揣着对家乡的热爱和人民的深情,薛程友回到齐鲁故乡,他渴望在这片熟悉的土地上挥洒青春的汗水,为建设好一方水土而努力。

利民之事,丝发必兴

在基层锻炼的这段时光里,薛程友经历了一场意义非凡的蜕变,从象牙塔中的学生干部,逐步成长为与国计民生同频共振的“人民公仆”。在学生时代凝结着无数想象与情怀的“群众”与“人民”,此刻化作具体而微的人与事,也成为桃林镇田间地头上的生动实践。

在基层挂职期间,薛程友曾接待过一位情绪激动的老人。老人滔滔不绝地倾诉着民事纠纷的烦恼,希望寻求解决办法。尽管此事并不在镇政府的职责范围内,薛程友依然耐心倾听,并积极给予回应。他从情感上安抚老人,从法律角度提供建议,最终成功平息了老人的情绪。薛程友看到了当地群众骨子里的良善与明理,他们或许会在遇到问题时情绪激动,但在得到理解和帮助后,便会展现出人性中最美好的一面。同时,他也欣喜地感受到基层组织的角色已经深入到百姓生活的方方面面,党员干部与群众的血肉联系和鱼水关系无比坚实。

薛程友与村民交流

两年的时间里,具身感受到基层工作“上面千条线,下面一根针”的复杂精细,但是在与村民相处时的日常点滴中,薛程友收获了无数温暖与感动。在与当地干部的共事中,他也逐渐掌握了基层工作的方式方法,提高了对各项政策落地实施情况的研判能力。生活、工作在这样友善、热情而智慧的人民群众之间,薛程友认为,炽热的“理想主义”永远不会蒙尘,相反,这片充满生机与希望的家乡热土,就像肥沃的土壤,滋养着理想的种子,让它生根发芽、开花结果。在圆满完成两年的基层锻炼后,薛程友即将回到原职,在新的岗位上继续发光发热。他感慨地说道,基层锻炼使他成长为一名本领过硬、心态成熟的基层干部,而桃林镇的一草一木、一人一事,留给他的远不止是“第二故乡”般的情结与眷恋,更是助他人生道路行稳致远的宝贵启迪。事无大小,“行而宜之”是值得基层干部认真修习的重要功课。

“技近乎道”简短的四个字道出了深邃的意蕴。薛程友在基层这所“大学校”里,学思践悟、成长蜕变。从书本走向田野,他将理论与实践融会贯通,从一个“门外汉”成长为基层工作的“多面手”。如今,站在基层热土之上,“选之于党,调之于任,生而为民”的初心愈发坚定;看着脚下的千山万水,薛程友再度启程。