“我们的基层锻炼刚刚拉开序幕,希望我能在这一年里勤学习、深思考、重实践,努力读懂中国农村这部大书,深入了解我们国家和民族的‘根之所系、魂之所在’。”这是北京大学燕京学堂2021级硕士校友邱喆倩驻村第二周写下的工作笔记。

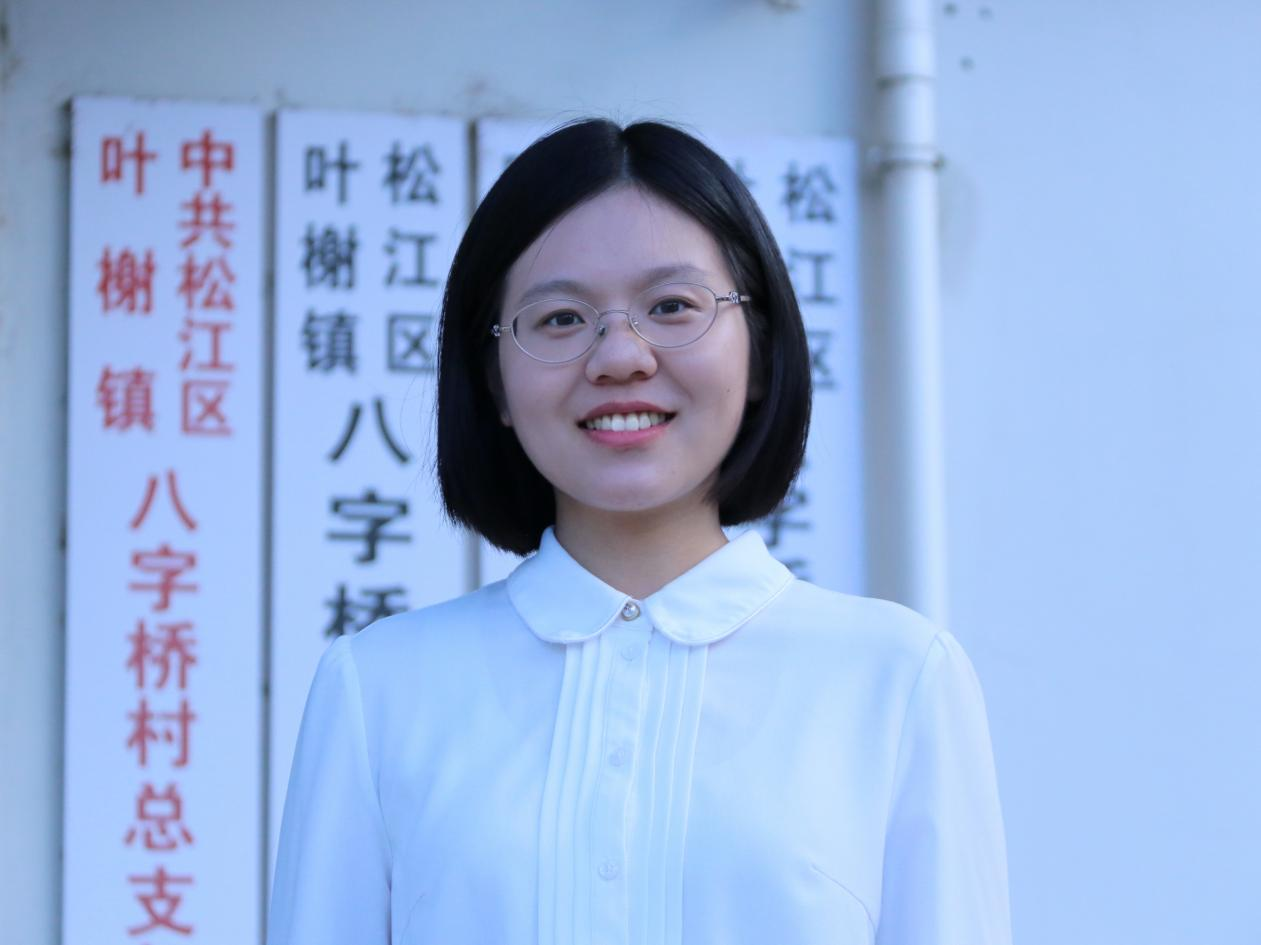

邱喆倩

每一次走访村民时那一张张质朴的笑脸,每一轮调研过程中挖掘出的一手信息,每一天工作之后的心得与感悟,都化作了邱喆倩笔下的文字。2023年7月,邱喆倩从北大毕业后奔赴家乡,今年1月来到上海市松江区叶榭镇八字桥村。不知不觉间,一年的时光已然凝结成了一份几万字的厚重材料。它宛如一部生动的纪录片,精准地定格下她每周穿梭于乡间小道、深入农户家中走访的身影,记录着她为村里大小事务奔波忙碌的模样,更为重要的是,铭刻了她点滴的所思所获、所感所悟。

做群众工作要“嘴巴热闹”

“村里的工作,都是拿脚底板‘跑’出来的。”这是一位在村里耕耘了30多年的老干部,在邱喆倩踏上这片乡土的第一周向她传授的基层“秘籍”。而这一跑,竟让邱喆倩跑上了“瘾”。不论是冬日的寒风凛冽,还是酷夏的烈日炎炎,她总爱骑着车穿梭在田间小道,主动接触最鲜活生动的村情百态。

“阿嬢,我是村里的小邱妹妹,您还记得我不?”“阿叔,最近天气冷了,身体还好吗?”熙熙攘攘的村头小卖部里、炊烟袅袅的屋舍前、静谧祥和的乡间小道上……不论在哪里,邱喆倩碰到村民时总会快步迎上前热情地打个招呼,用带着些许生涩的本土方言和大家聊上两句。

邱喆倩开展日常入户走访

在走访村里一位老党员时,邱喆倩和他促膝长谈了一个多小时。交谈中,老人笑着用方言形容她“嘴巴热闹”。当时,邱喆倩并没听懂这话的意思,后来请教了村干部才知道,这句质朴的方言是指人很热情。随着工作的深入,邱喆倩愈发察觉,“嘴巴热闹”这看似平常的4个字,背后蕴含着基层干部与群众相处的真谛。

村里家家户户的生活状况、村民的诉求与期盼,邱喆倩都力求铭记于心。她毫不犹豫地主动承担起力所能及的事情,积极与村镇两级沟通对接,全力协调各方,只为切实解决好村民们那些关乎切身利益的“急难愁盼”问题,让他们的生活更加安心、舒心。在一次入户走访中,邱喆倩了解到村里一个路口因绿化带过密而容易造成驾车的视线盲区,给村民的日常出行带来较大安全隐患。第一时间赶到现场查看情况时,附近村民纷纷围了过来,大家你一言我一语,纷纷表示出担忧与焦急。见此情境,邱喆倩快步走到几位情绪较为激动的老人身旁,用温和而坚定的语气安抚他们:“阿婆、伯伯你们放心,现在知道了这个问题,我们一定会想尽办法解决好。”这句话仿佛一颗定心丸,缓和了村民的情绪。

邱喆倩丝毫不敢懈怠,回到村委就联系工程负责人,第一时间带他们去现场。起初,各项工作都在有条不紊地推进,然而,就在即将敲定修剪工作时,负责人注意到绿化带旁有附近村民种植的蔬菜(本地话叫作“行头”),表示进行绿化修剪时需要将这些蔬菜一并清理掉。这一情况让邱喆倩警觉起来,她深知这些蔬菜对村民而言不仅仅是简单的农作物,更凝聚着他们的心血与汗水,若在未提前告知的情况下就贸然垦掉,极有可能引发村民与施工队之间的冲突。于是,她顾不上片刻休息,挨家挨户地敲响村民的家门,耐心地做起了思想工作。

大多数阿婆阿叔通情达理,在邱喆倩的沟通下都表示愿意配合工作。只剩下一位阿叔态度坚决,撂下狠话不愿妥协。向村里最有经验的宝姐沟通了情况之后,她了解到这位阿叔不仅脾气倔,身体也不太好,便更加担心他和施工队发生矛盾。和施工队长解释了来龙去脉之后,邱喆倩苦口婆心地给阿叔做思想工作:“我们都知道您种这些菜不容易,今天我们可以暂时不动这些菜,但您收完菜后,可要自己把‘行头’清理咯。阿婆90多岁了能做到,阿叔您是不是也给大家做个榜样呀?”或许是被她们诚恳的态度所打动,阿叔终于松了口,随后默默地将自己种菜的位置腾了出来。她明白周边村民的担忧,让施工队长在合理范围内把绿化修得更矮些。后续回访附近村民时,大家都说视野开阔了、心情也敞亮了,邱喆倩的内心深处涌起一股难以言表的喜悦。

邱喆倩回访附近村民

虽然这只是驻村日常里毫不起眼的一件小事,但每件这样的小事背后,都是与村民心连心的契机。群众工作要面对大量琐碎的小事,但这些小事对群众来说往往是实实在在的大事,如果不及时处理就会影响群众的获得感、幸福感、安全感。作为驻村工作者,只有把群众的安危冷暖放在心上,才能把工作做到群众心坎上。

帮村民留住乡愁

繁荣乡村文化,是激活乡村全面振兴的“一把钥匙”。这一年里,邱喆倩参与筹建的八字桥村文化展示馆是党群服务中心提升改造项目中的重头戏。3月的第一天,村书记正式把这项任务交到她手里。邱喆倩既欣喜于村里的信任,也深感重任在肩的压力。

八字桥村历史文化底蕴深厚,但建文化展示馆的确是个全新的尝试,一切都要从零开始。着手工作时,诸多现实难题接踵而至:主题怎么定?如何合理划分板块?每个板块的资料如何挖掘?如何调动好现有资源?一连串的问题摆在面前。为此,邱喆倩和同事们深入村庄的每一个角落展开调研,探寻那些被岁月尘封的故事与痕迹,倾听村民们的心声与回忆。经过与村书记和村干部们的反复斟酌,大家决定把“匠人匠心”作为本村的特色主线,将村里老手艺人鲜活的人物故事讲好、讲细、讲生动,挖掘文化传承背后无形却熠熠生辉的精神力量。

邱喆倩向村里老木匠请教木刻技艺

恰逢清明时节,邱喆倩从“舌尖上的非遗”入手,一家家入户走访,挖掘收集最原汁原味的第一手资料。八字桥村有两位年过七旬的阿婆,她们用了大半辈子的时光,守护着制作青龙饺的传统手艺。从“为什么开始学”说起,邱喆倩和阿婆们聊到了她们小时候制作青龙饺的趣事,聊到了制作的具体流程,也聊到了她们对这项非遗手艺传承的憧憬。热情的阿婆们带她去河边采摘新鲜的青草,回家亲手舂成汁;手把手带着她揉面团,教她做出一只只元宝状的青龙饺。体验式的采访,让邱喆倩从指尖的触感、耳畔的话语中深入了解到村里老手艺人的内心世界,感受到了非遗文化的温度与厚重。

邱喆倩跟村里非遗传承人学做青龙饺

从主题敲定到内容搜集,从版面设计到实物展陈,大到如“预期的展馆风格是什么”“怎么设计动线来排布每个板块”,小到如“照片的尺寸需要按照什么标准调整”“哪些数字需要做成可替换的形式”,这些或大或小的问题都需要一一去沟通解决。历经近20稿的修改调整,终于定下了文化展示馆的设计方案。

习近平总书记指出:“乡土文化的根不能断,农村不能成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园。”八字桥村文化展示馆便是一部鲜活的村史典籍,浓缩着村子的过往,记录着当下的发展,寄托着未来的期望。每一件展品、每一段故事,都是乡土文化的结晶,承载着先辈们的智慧与汗水,维系着游子与故土的深情眷恋。

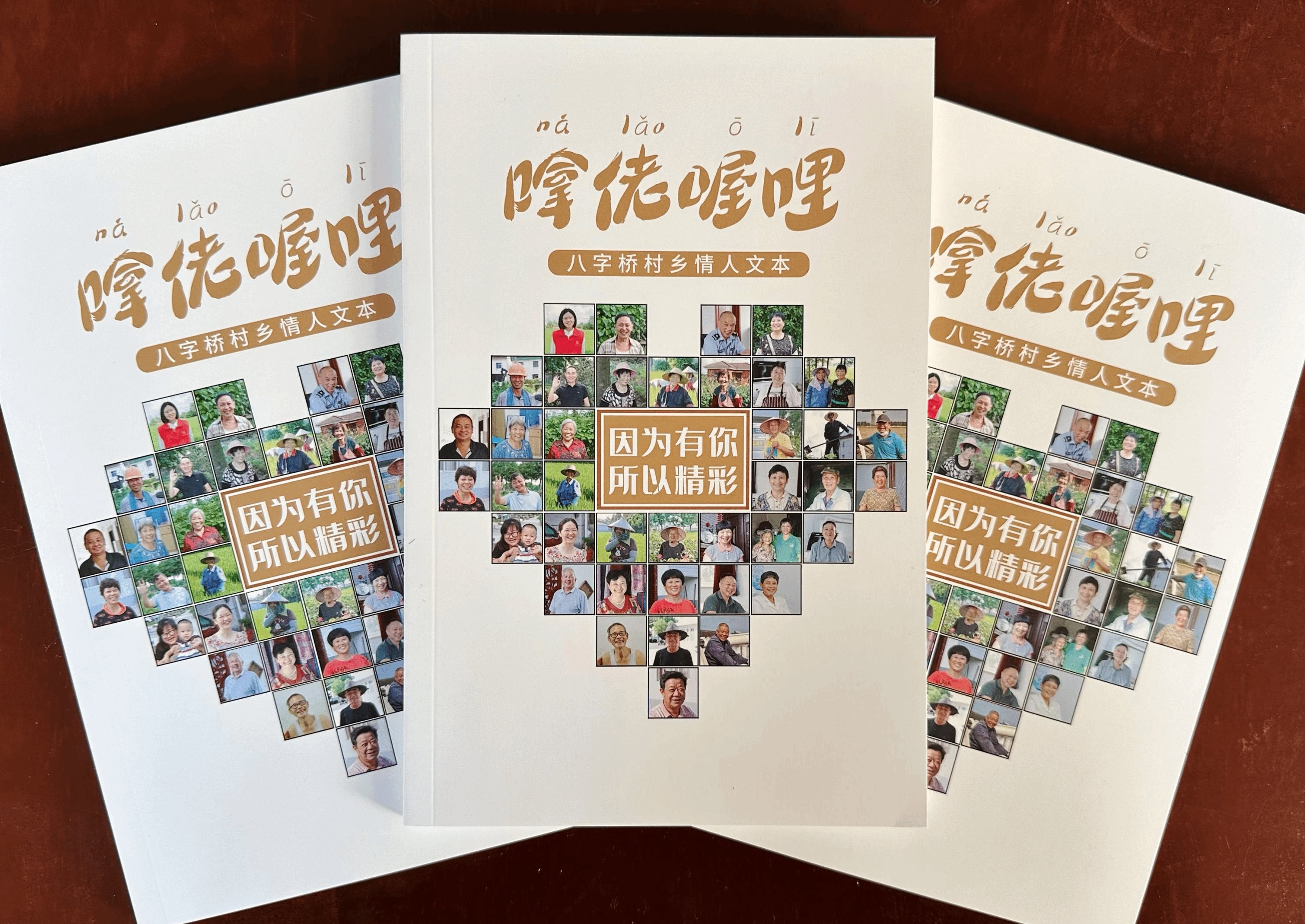

八字桥村乡情人文本

与此同时,邱喆倩为村民设计制作了八字桥村乡情人文本,希望让村民从中了解到翔实的乡情概况,寻找到匠心的文化传承,获取到最全的便民联系信息。有一位老伯给她留下深刻印象,他捧起小册子仔细地读着每一页,感慨地跟邱喆倩说道,自己曾在社区图书馆借阅过镇志,内心始终渴望着能拥有一本可以买回家永久珍藏的、关于家乡的书籍。“现在有一本全村老百姓都能拿到、专属我们村的乡情人文本真是太好了!”邱喆倩把这本小册子的主题定为“嗱佬喔哩”,这句充满乡土气息的本地土话意为“我们的老家”,而她也将这里视为自己的老家。这里的每一寸土地、每一位村民都与她的心灵紧密相连。她希望村民捧起“嗱佬喔哩”就能够“望得见田野、看得见河流、记得住乡愁”。

邱喆倩入户走访发放八字桥村乡情人文本

知行合一,在基层读懂中国

“理解中国,从理解中国农村开始。”北京大学经济学院王曙光教授在燕京学堂开设的“中国农村”课程,是邱喆倩读懂中国农村迈出的第一步。走进课堂前,她满心以为自己早已与农村这片土地和土地上的人建立起颇为熟悉的联结;然而,坐进教室里才发现,自己对中国农村的认知仅是一些不成体系的碎片,这种认知的落差,激起了她内心对乡村土地的强烈好奇与探索欲望。她紧跟老师的步伐,在打通古今的知识脉络中,开始对中国农业和农村问题构建起一个长时段、纵深且开阔的视野,在经济学、政治学、社会学、文化人类学的多学科交叉中一点点勾勒出中国农村的多元面貌。

“每个村都有自己的地理、历史、人文等特色值得挖掘,只有深入调研读懂农村,才能设计出最因地制宜的乡村振兴战略。”2022年,邱喆倩参加了北京大学“知行计划”实践并担任福建宁德团团长,在读懂中国的路上又迈出了坚实的一步。这次经历,让她更直观地认识到基层工作的重要性与复杂性,而在与当地乡村的亲密接触中,她也亲身体会到什么是乡村振兴——不是停留在论文里抽象的政策概念,而是与广大群众关系最密切的实在生活。

邱喆倩参加北京大学“知行计划”实践团

刚入校园,邱喆倩也曾对自己的未来选择有过迷茫。参加北京大学“挑战杯”赛事时,她与同学深度访谈了20多位到基层工作的北大校友。他们的每一句话、每一个故事都如同清泉一般润泽着她的心灵。在这个过程中,邱喆倩仿佛与师兄师姐们产生了奇妙的同频共振,深刻地感受到他们内心深处那股磅礴而坚定的力量。“在时代的大棋局中,落子后,我将无我”不再是一句口号,而是北大人毅然决然的人生选择。从那时起,邱喆倩便坚信,中国广袤的基层大地,迫切地需要更多的年轻人怀揣着知识、抱负与奉献,扎根泥土,去成为一座座连接民心的桥梁,在基层的热土与鲜活的实践中扬帆起航。

365个日夜转瞬即逝,在与群众朝夕相处的日子里,邱喆倩学会了倾听他们的心声,也懂得了如何用自己的力量去解决他们的实际问题。苔花如米小,也学牡丹开。带着这份不变的初心,邱喆倩将继续书写圆梦故事。